すまきとすまりんがこのたび訪れた鞆の浦(とものうら)は 広島県福山市の港町です

鞆の浦は 瀬戸内海のほぼ真ん中にあり この辺りで東西の潮の流れが変わることから 瀬戸内海を横断する船はここで一旦 潮の流れが変わるのを待ちました

ということで 鞆の浦は「潮待ち港」として知られ 江戸時代を偲ばせる建物がたくさんあります

そういえば「崖の上のポニョ」の舞台になったとも言われていますね(^_-)-☆

宮﨑駿監督が鞆の浦の古民家に滞在中「崖の上のポニョ」の案を練られたとのこと…

今回は小さな宝石箱のような鞆の浦の町を巡ってみたいと思います

観光の順番が前後しますが この順にご紹介します

❶東洋一の景色の寺 福禅寺の対潮楼

港町特有の細い路地を抜けて 坂をのぼり詰めると石垣のお寺が現れました

海岸山福禅寺

江戸時代 朝鮮国王が日本に派遣した外交使節団「朝鮮通信使」は 対馬・壱岐から瀬戸内海を通り 大坂・京都を経て江戸に向かいましたが その途中で寄港した鞆の浦では この福禅寺に滞在したそうです

本堂の奥の「対潮楼」からの眺めがとても美しいということです...

拝観料: 大人200円 中高生150円 小学生100円

こちらが「対潮楼」⤵

江戸時代の元禄年間に福禅寺の客殿として建てられ 朝鮮通信使のための迎賓館として使われました

後半でご紹介する常夜燈と共に サザエさんのオープニングにも使用されていたようです

緋毛氈の敷かれた座敷からは 瀬戸内海に浮かぶ仙酔島や弁天島が一望できます

⇩ ⇩ ⇩

絵画のような美しい景色に 朝鮮通信使の高官たちは「対馬から江戸までで一番美しい」として「日東第一形勝」と評し 隷書にしたためたそうです

確かに 絵画のような風景に見とれてしまいます

貴重な書が朽ちるのを恐れた福山藩が 書を木額に写したものが今も残されています↓

朝鮮通信使の絵図など 歴史資料も展示されていました

幕末に 坂本龍馬ら海援隊の操船する「いろは丸」と紀州藩の「明光丸」が衝突し いろは丸が沈没する事件が起こりました

鞆の浦で 坂本龍馬らと紀州藩の補償に関する談判が行われましたが ここ対潮楼もその会場のひとつとなったそうです

「面白写真」…!?

レンズが3つのスマホしかもっていなくて どこに合わせたら良いのか分からず^^; なかなかピントを合わせられませんでした💧

何回もトライして ようやく撮れた1枚

向かいの弁天島にある弁天堂が見えました(^_-)-☆

龍馬も見たであろう美しい仙酔島✨

今は「平成いろは丸」が渡船として活躍し 渡ることができます

❷「平成いろは丸」で仙酔島へ

「平成いろは丸」は 龍馬が乗った蒸気船「いろは丸」を模した船です

渡船場は福禅寺のすぐ下にあります

営業時間:7:10~21:30

券売機で往復券を購入します

ちょっと雲行きが怪しいですが ^^; 船に乗り込みました!

船内もお洒落です✨

ただし たったの5分ほどで仙酔島に到着するので あまり寛ぐ余裕はありません

出航!

振り返った高台の上にあるのが 先ほどの福禅寺対潮楼です

渡船場の隣には 以前宿泊した「汀亭 遠音近音」が見えました

鞆の浦周辺には素敵なお宿がいくつかありますが おすすめのお宿です

※ブログを始める5年ほど前に宿泊したので写真をあまり撮っていないのですが 雰囲気だけは味わっていただけると思います(^_-)-☆

まもなく仙酔島の桟橋に到着です

晴れると日差しがきついので 日傘をさしています

島には遊歩道が整備されていますが この時は落石のため通行が制限されていました

島の海岸近くの遊歩道を一周する予定でしたが 通行できない区間があるので途中で折り返してもと来た道を戻ってくることになりそうです

見どころは海岸沿いに多いみたいなので 残念^^;

待合所

1時間に3便しかないので まずは帰りの時刻表を確認しました

ただいま12:36ですが この分だと1時間もかからなそうなので13:15の便で帰る目標にしました

予約制ではないので 間に合わなければ次の便に乗船出来ます(^_-)-☆

舗装されて歩きやすい道です

国民宿舎がありましたが 今は閉館しています

※2023年10月に解体されたようです

島には民間の宿泊施設が別に一軒あります⤵

海岸線の遊歩道は現在立ち入り禁止区間です

山の高い方に向かい またこの道を戻ってきます🐾🐾

「仙人ヶ丘コース」の案内はかなり古い看板でした^^;

現在地が めくれています^^;

この先に展望台があるようです

今でも多くのかたが訪れる観光地なので もうちょっと改善していただけたらなぁと思いました

ところで この仙酔島...

“仙人も酔ってしまうほど美しい島”というのが名の由来だそうです☝

仙人ヶ丘からの眺め...

少し雲がちになったのと 電線のせいで 想像したほど絶景ではありませんでした^^;

もう少し進んだ所に「赤岩展望台」があります🐾🐾

こちらが展望台からの眺めです

青空だったら全然イメージが違ったのでしょうね^^;

少し時間に余裕があったので 一旦海岸まで下りて🐾🐾

本当に立ち入り禁止になっているのか確認してから 引き返しました(笑)

登りの時間を考えておらず^^; 時間が押してきて 途中で走ることに💨(笑)

なんとか予定の時間に間に合いました^^;

ふたたび「平成いろは丸」で鞆の浦に帰りました

❸活魚料理 鯛めし 千とせ

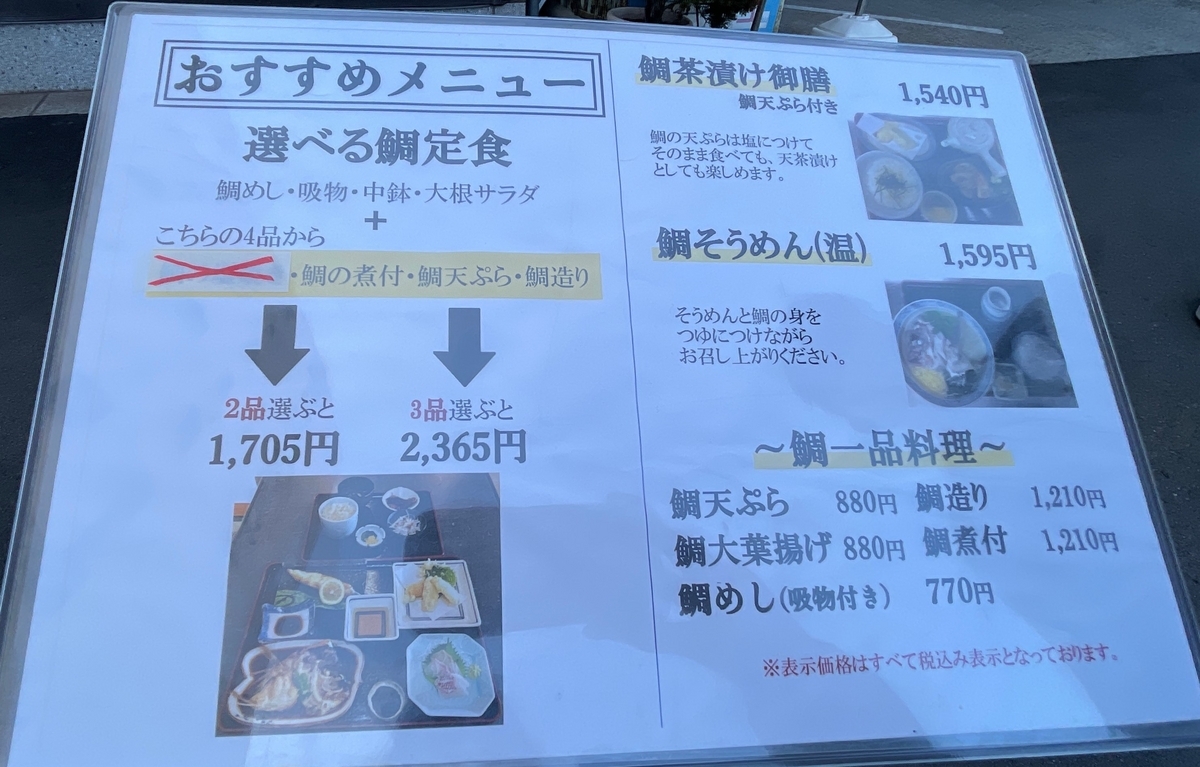

渡船場のほど近くにある「活魚料理 鯛めし 千とせ」で昼食をいただきました

営業時間:11:30〜15:00 / 18:00〜21:00 火曜休(※祝日なら木曜休)

数組のかたがお店の前の椅子で待っておられ すまりんたちも10分ほど待ちました

混雑していて 店内の写真はありませんが お座敷とテーブルがありました

おすすめの 「鯛茶漬け御膳」をいただきました

鯛の天ぷらは からりと揚がって身がホクホクでした💛

鯛の切り身をご飯にのせて...

お茶漬けにします⤵

お刺身は弾力があってしっかりお味もついていて美味しかったです✨

すまりんの故郷の郷土料理「宇和島鯛めし」にちょっと似ていると思いました

※下の画像は「松山鯛めし」ですが 「宇和島鯛めし」も登場しますのでご覧ください(^_-)-☆

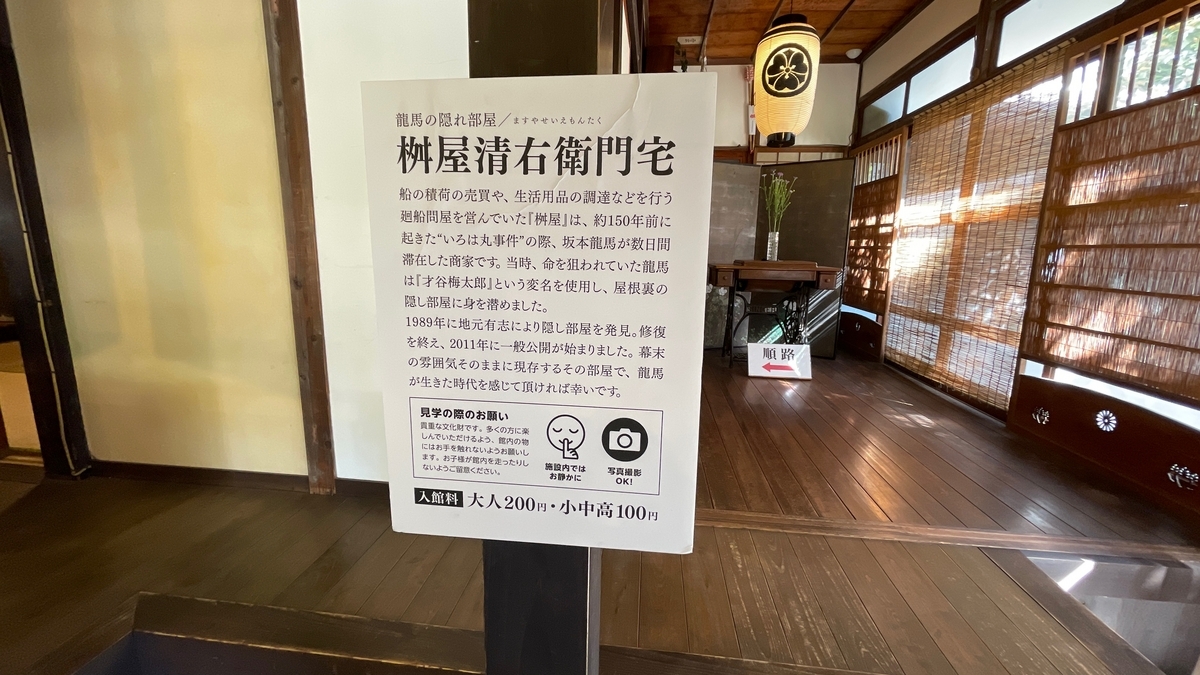

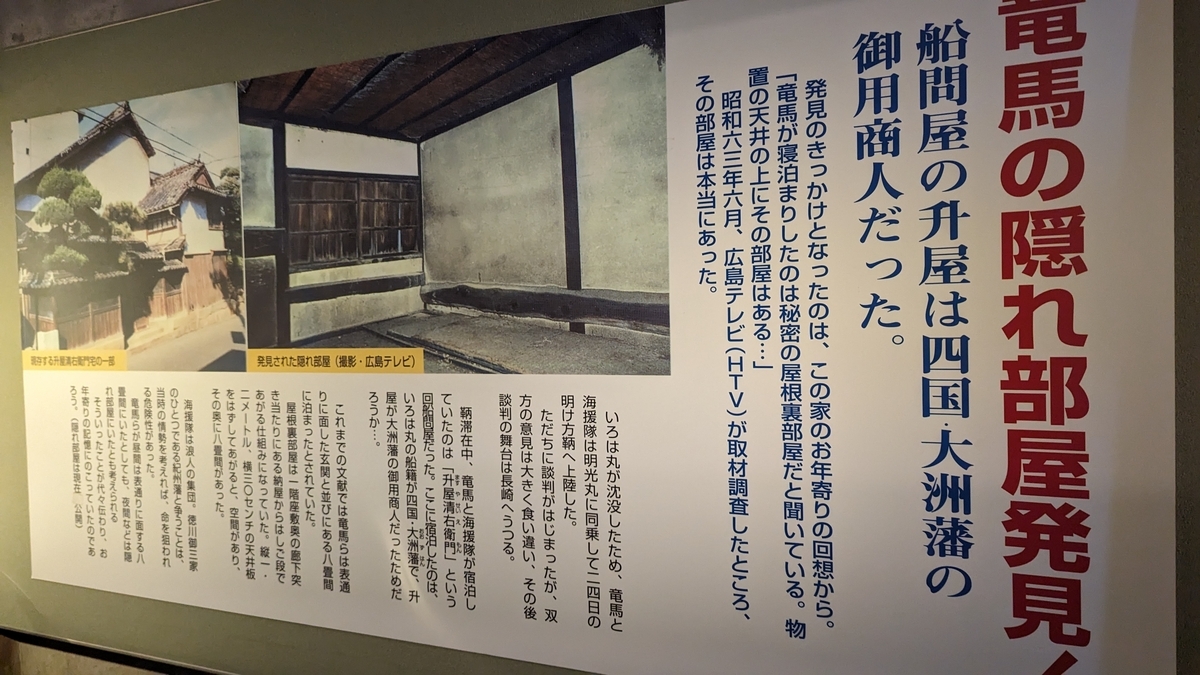

❹龍馬の隠れ家 桝屋清右衛門宅

「鯛めし 千とせ」の前の道を数十m進んだ所に桝屋清右衛門宅はあります

「いろは丸事件」の頃 龍馬が隠れていた部屋が残されています

一階の土間部分にある「瀬戸内小物と暮らしの雑貨 MASUYA」で入場料を支払い 邸内に上がります

こちらは帳場

床の間に龍馬の写真が飾られています

「いろは丸」はイギリスで建造された蒸気船です

長崎のグラバー邸で有名なトーマス・グラバー氏が薩摩藩に売却し その後 伊予大洲藩へと売られました

1867年...

幕末四賢侯とよばれた 島津久光(薩摩藩主の父)・松平春嶽(前越前藩主)・山内容堂(前土佐藩主)・伊達宗城(前宇和島藩主)が京都に集まり いわゆる「四侯会議(しこうかいぎ)」が開かれました

それに先立ち 各藩は兵を率いて上京しますが 土佐藩でも長崎から大坂へ小銃・弾薬を輸送する必要が生じ その輸送のために大洲藩の「いろは丸」が貸与されることとなりました

そこで「いろは丸」の操船を任されたのが坂本龍馬以下"海援隊"の諸士だったのです

後で出てきますが「いろは丸沈没」の責任は紀州藩にあるとして 龍馬は多額の賠償金を請求しました!

双方の主張は対立し 龍馬らは寝込みを襲われないように民家の屋根裏に潜んでいたのだと伝えられています...

上の写真の階段は後につけられたものです

当時は天井の板をはずしてはしごで昇降していたそうです

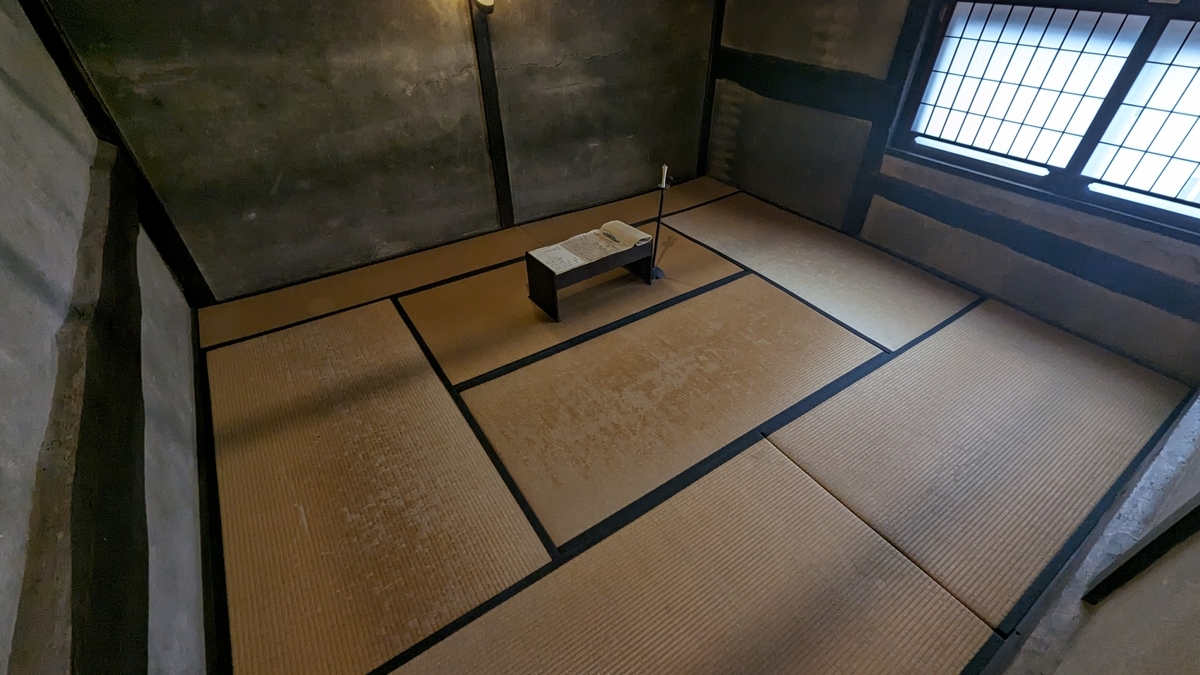

これが屋根裏部屋です⤵

ここで密会が行われていたのでしょうか...

屋根裏の奥にもう一つ「隠し部屋」がありました

歩くと床がミシミシ... とても歴史を感じる邸内です

龍馬が隠れていた6畳の間がそのまま残っています

龍馬の息遣いが残っているようで 緊張が走りました...

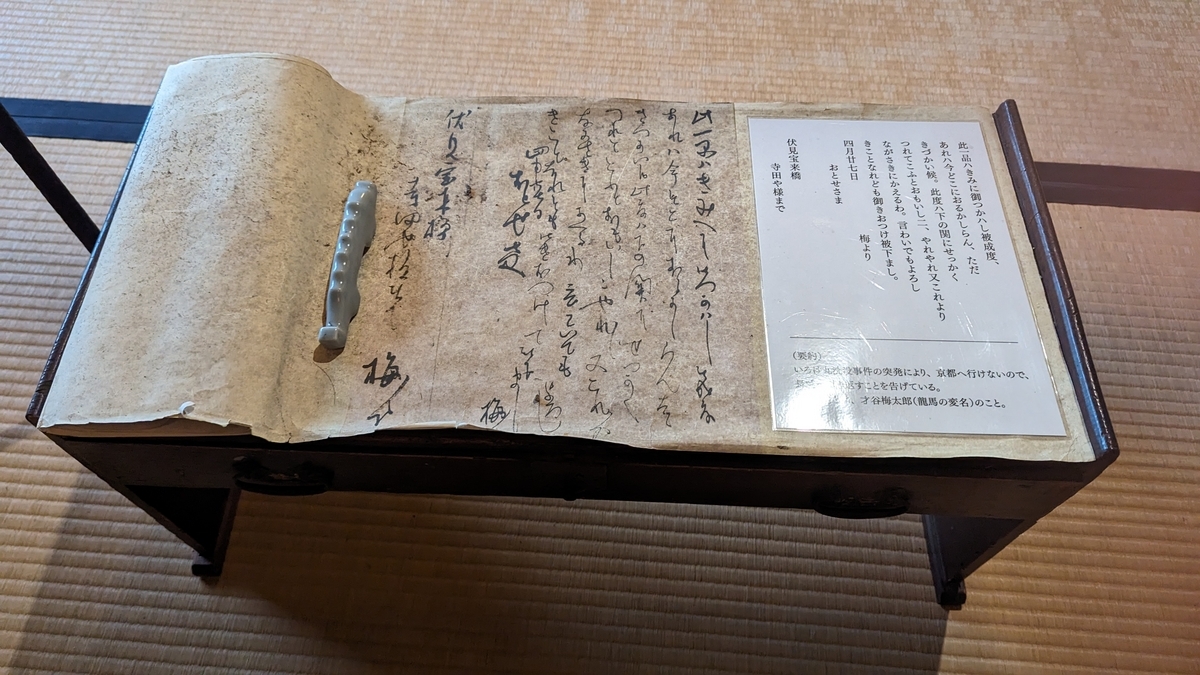

手紙はもちろん複製です

緊張気味のすまき

なかなかできない体験をさせていただきました✨

ちなみにすまりんたちは 龍馬が宿泊したと伝わる倉敷の旅館のお部屋にも泊まったことがあります

※龍馬交渉跡

紀州藩との談判は 福禅寺対潮楼のほか 港に近い「魚屋萬蔵の邸宅」でも行われました

龍馬が紀州藩の船長と賠償交渉を始めた場所で 「いろは丸事件談判跡」の石碑があります

魚屋萬蔵宅は 現在リノベーションされて「御舟宿いろは」という 宿泊施設になっていて 龍馬が実際に談判を行った部屋でお食事ができます

※こちらは 次回 ご紹介の予定です(^_-)-☆

※圓福寺

一方 紀州藩の宿舎として用いられたのが圓福寺です

港町の細い階段路地を登って行きます

おや? かわいい猫さん 発見!

隣に猫屋敷がありました

こちらが圓福寺です

この丘一帯はかつては大可島という島で 城が築かれていたそうです

南北朝時代に激戦があったと伝えられています...

寺の裏側から 仙酔島の絶景を望むことができました(*^^*)

こちらも絶景💛

❺鞆の浦港と「汐ノ音」の映えスイーツ

「魚屋萬蔵の邸宅(現在は 御舟宿いろは)」から20mほど坂を下ると鞆の浦港に出ます

海沿いに建つ古い民家がスイーツのお店になっていました

汐ノ音(しおのね)

営業時間:平日 11:00~17:00 土日祝 10:00~18:00

店内にも小さいテーブルがいくつかありますが テイクアウトして港でいただくのもおすすめ(^_-)-☆

無料シート貸し出しもありました

目移りするくらい可愛いメニューが揃います✨

鞆の浦ソフト(ミックス)430円

昔ながらのミルクと 瀬戸内レモネードのミックス

添えてあるビスケットは鞆の浦のシンボル 常夜燈です✨

鞆ソーダフロート(瀬戸内レモネードベース)760円

二回目は(笑)鞆の浦パフェ 680円 をテイクアウト

青色ゼリーと杏仁豆腐で 鞆の浦の海と青空をイメージしているそうです

パフェにも常夜燈のビスケットが添えられています

ピンぼけてますが 港の向こう岸に本物の常夜燈が見えています

せっかくなので港の細い路地を抜けて常夜燈 に行ってみましょう...

突端にそびえるのが常夜燈(昼間は人がいっぱいだったので これは早朝の写真です)

船の出入りを誘導する江戸時代の灯台で灯篭燈(とうろどう)とも呼ばれます

海中の基礎の上からてっぺんの宝珠まで11mあり 港にある常夜灯としては日本一の高さを誇ります✨ ※1859年建造

❻いろは丸記念館

常夜燈のすぐ横に いろは丸記念館がありました

入館料 :小学生以上200円

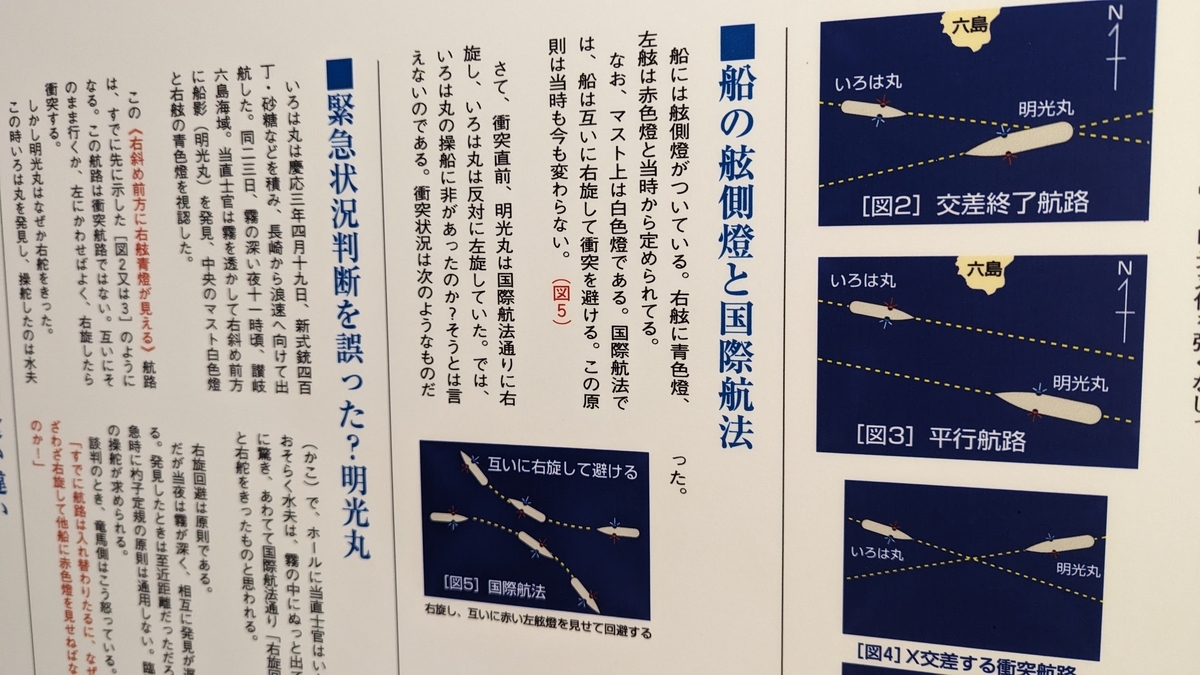

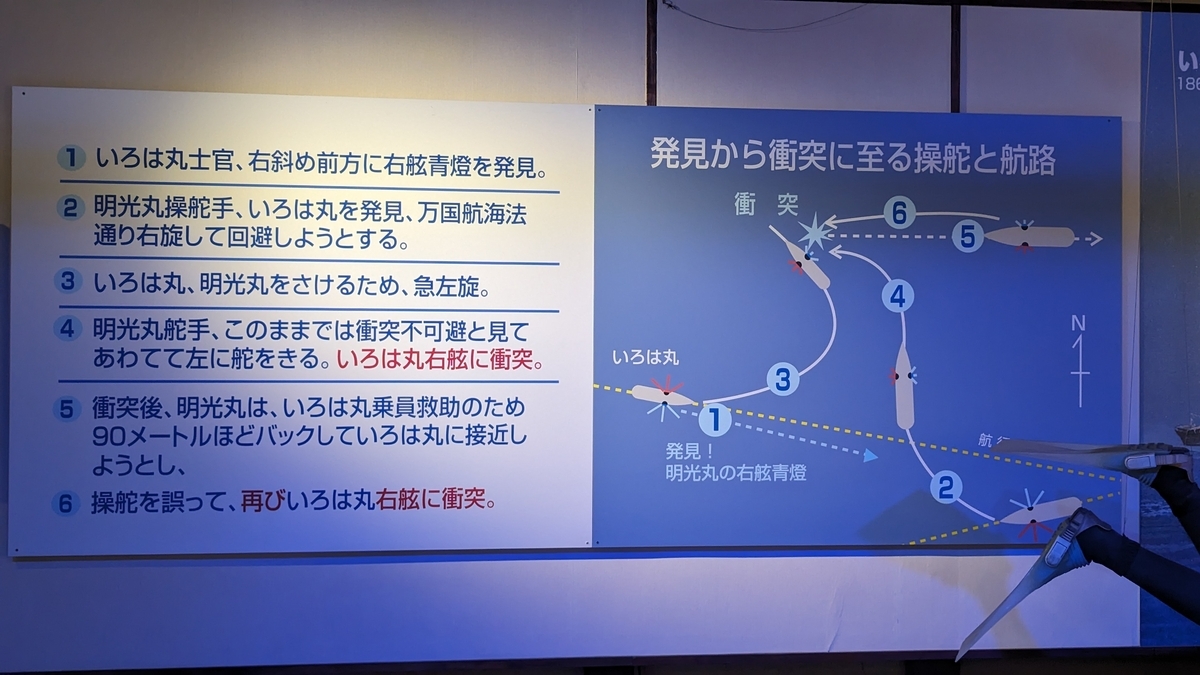

龍馬の乗った「いろは丸」と 紀州藩の「明光丸」が衝突したのは 笠岡諸島の六島沖でした

深夜23時頃のことだったそうです

「明光丸」のほうがかなり大きく 一旦バックした「明光丸」が「いろは丸」を救助しようと接近した時 操舵を誤って再衝突し「いろは丸」は大破しました

自力航行不能となった「いろは丸」は 修理施設の整った鞆の浦へと曳航されましたが 風雨が強くなった翌日早朝に 宇治島沖で沈没しました

沈没した「いろは丸」の船体は1980年代に海底で発見され潜水調査が行われ 引き揚げられた船体や積み荷の一部が展示されていました

海底の状況が復元されています

船が交錯する時には 互いに右へ舵を切って相手を避けるのが原則です

「明光丸」は右へ 「いろは丸」は左へ舵を切っており この点では「いろは丸」に非があるようですが「明光丸」も士官を見張りに置いておらず 二度目の衝突を起こしたミスもありました

4日間にわたる鞆の浦での談判で 紀州側は金一封(千両)を出して事を収めようとしますが 龍馬側は「積み荷の銃火器・金塊の賠償として8万両あまり(現在価値で164億円とする試算もあります👀)を支払え」と主張し 交渉は決裂しました

その後 交渉の舞台は長崎に移り 最終的に紀州藩は7万両を支払うこととなりました

※こちらは長崎の龍馬のブーツ像と 亀山社中(海援隊の前身)の跡⤵

海底の潜水調査で いくつかの交易品は見つかったものの 龍馬らが主張した銃火器などの積荷はまったく確認されておらず 紀州藩から多額の賠償金をせしめるための「はったり」であったとみられているそうです^^;

しかし 龍馬自身は支払われた賠償金を見ることなく京都で暗殺されてしまいます

※龍馬の死後 賠償金を受け取った海援隊の中島信行の説明板が長崎にありました

記念館の2階には 先ほど訪れた「桝屋清右衛門宅」の隠れ部屋が再現されていました

あのお部屋は1989年の調査で発見され 2011年から公開されているのだそうです

こちらは「いろは丸記念館」に再現されたお部屋です

羽織を着て ツーショット写真が撮れるようになっています

先に本物の隠れ部屋を見てしまっていたので こちらはさっと見ただけです(^_-)-☆

※太田家住宅

いろは丸記念館のすぐ近くに太田家住宅という商家が残されていて見学ができます

薩会同盟により長州藩と三条実美ら急進攘夷派の公家たちは京都を追われることとなりました

長州へと落ちのびる7人の公家たち(七卿落ち)は 一時この屋敷に滞在しました

大きな土間の立派なお屋敷です✨

音消しの壺!?

昔版「音姫」だそうです

公卿のかたも トイレで使われたのでしょうか...

ここが上の間になるので 公家の方々はおそらくこちらに通されたのでしょうね

焼酎・もち米・麹に13種類の生薬を漬け込んだ薬用酒は「十六味地黄保命酒」ともよばれ 江戸初期に中村吉兵衛によって製造されました

明治期に太田家の所有となりましたが ここはもとは保命酒屋中村家で保命酒の製造元でした

三条実美らもここで保命酒をたしなみ 歌を詠まれたそうです

屋敷の裏手に 巨大な蔵が残されていました

こちらが釜屋⤵

蔵の中で薬草が漬けこまれました

ペリー来航の際にもふるまわれ パリ万博にも出品された保命酒も時代とともに先細ってしまいましたが...

鞆の浦には今も4軒の保命酒屋が残っています

❼鞆城 と ささやき橋

港から路地を進んで行くと あたりを見渡せる丘がありました

夕日に照らされた鞆の浦の町並みが一望できました

中央の丘の上のお寺の屋根は❹龍馬の隠れ家のところで最後に触れた紀州藩の宿舎 圓福寺です

この高台には かつて毛利家配下の鞆城がありました

織田信長に追放された足利義昭はここに「鞆幕府」の御所を置きました

のちに広島城主となった福島正則によって修復が行われ 江戸時代には福山藩の奉行所があったそうです

現在は鞆の浦歴史民俗資料館が建っていて城の痕跡はあまりありませんが 本丸の石垣が一部復元されています

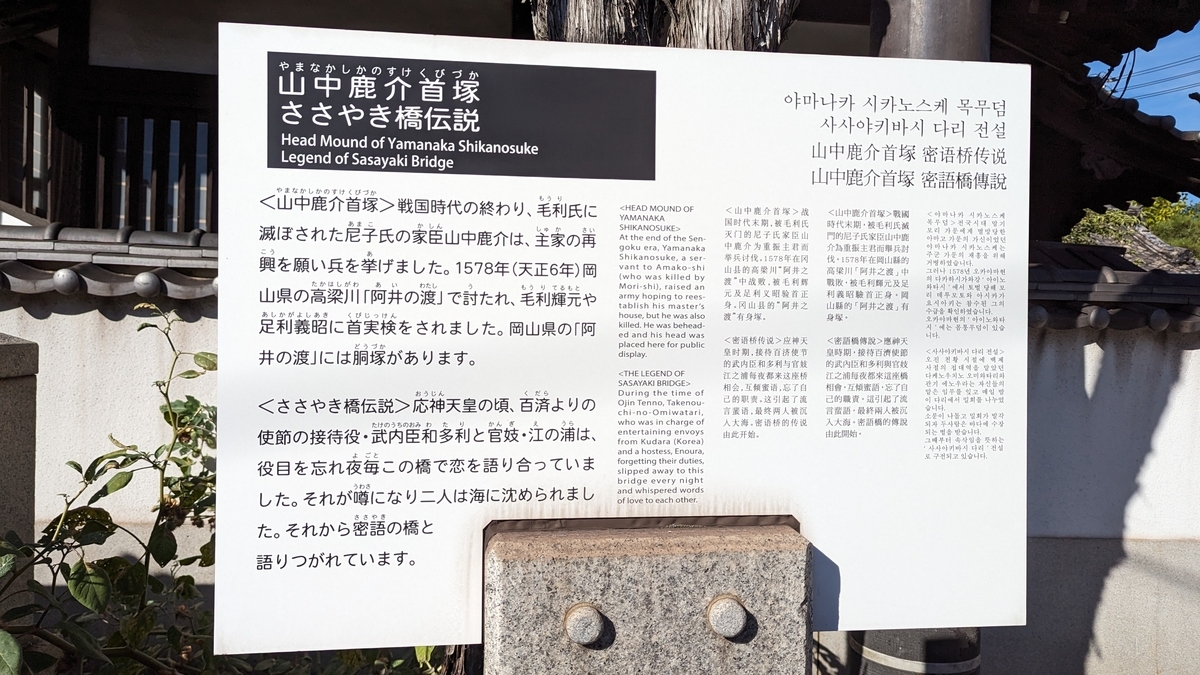

鞆城跡を下りて散策していると「山中鹿之介」の首塚がありました

鞆の浦は歴史のるつぼのような町ですね

となりにあるのが「ささやき橋」

こちらはずっとさかのぼって 応神天皇の時代の伝説があるようです…

小さすぎて 良く見ないと見落としてしまいます(笑)

大変長くなりましたが💦 最後の項目です

❽医王寺 太子殿からの絶景

早朝 鞆の浦と瀬戸内海を一望できる絶景スポットに行ってみました

昼間の人だかりとはうってかわって誰もいない朝の港はすがすがしいです

秋の空を映す朝凪の海

鞆の浦のシンボル 常夜燈にて

鞆の浦の町の 西の端まで進んで行きます🐾🐾

山に向かって階段を登って行くと…

医王寺に着きました

弘法大師の開基と伝わるこのお寺は 鞆の浦を見下ろす後山の中腹にあります

朝日を浴びる鐘楼が美しかったです⤵

でもこの風景はまだ序の口...

さらに階段を登った所に「太子殿」という絶景ポイントがあるのです!

階段は583段あると言われています

45段ほど登ったくらいから階段に数字が表れました

ここは「80」と書かれていますね

数字があると励みになります(*^^*)

途中からちょっといいかげんな感じになってきました^^;

両側に数字があって1段登ったら2段稼げたり(笑)

500段め⤵

ゴールが見えました!

実際に登ったのは 520段くらいだったような気もします(笑)

医王寺 太子殿に到着🚩

そこからの景色は...

まさに絶景(*^^*)

昨日歩いた鞆の浦の街並みを手に取るようです...

朝もやに霞む瀬戸内の島々...

右端遠くの島影が たぶん宇治島です

「いろは丸」はあの辺りの海底に今も静かに眠っているのでしょう...

長い記事を最後まで読んで下さった皆さま

ありがとうございました

次は 旧 魚屋萬蔵宅 「御舟宿いろは」のご紹介です

なんと宮崎駿監督がデザインされてリノベーションされたお宿です✨