幕末に 推しの偉人はおられますでしょうか?

あたりがランキングトップの常連になるかと思います

「竜馬がゆく」・「翔ぶが如く」・「燃えよ剣」…

かれらの業績やひととなりを 司馬遼太郎の小説で知られるかたは きっと多いでしょう

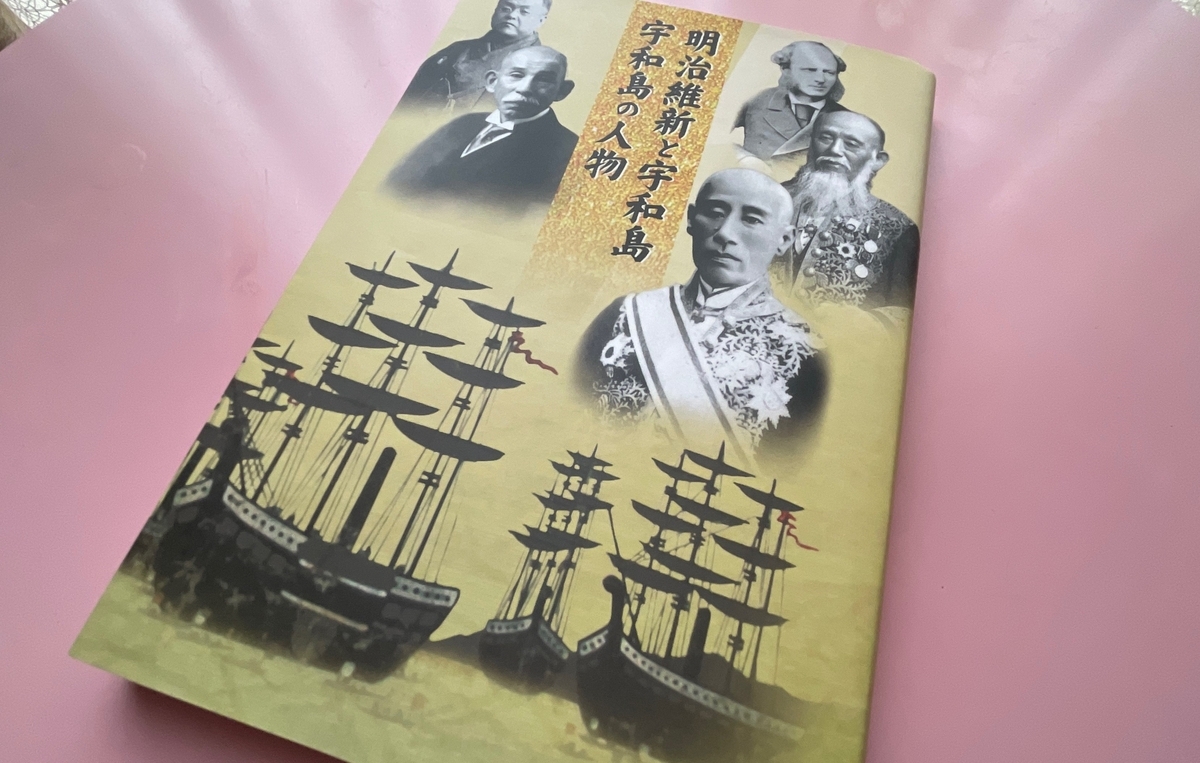

そんな司馬文学の中で さほど目立たない存在ながら すまりんが最高傑作のひとつ✨と思っているのが「花神」です

主人公の大村益次郎というひとの名は 耳にされたことはあっても 何をした人かよく知らない というかたが多いかもしれません

教科書に載るような とびぬけた偉業があるわけでもなく

弁舌巧みに人を惹きつける魅力があふれているわけでもなく

彼はただ寡黙に科学を学び そしてそれ実践した医師であり 技術者でした

「花神」の文中に 大村益次郎の師匠 緒方洪庵のことばとして出てきますが...

『小品方』という5世紀の中国の医方書に

「上医は国を治し 中医は民を治し 下医は病を治す」

という格言があります(※現在では関係ありませんが...)

はじめ村医を志した大村益次郎(1824~1869)は 幕末維新の世の流れの中で まさに国を治す「上医」となりました✨

身分や旧弊に縛られた封建の世から 文明技術の開化する明治の世へ 時代に先駆けて”近代日本”の礎を築き やがてその花が咲くのを見届けることなく まるで役目を終えたように去っていった…

「花神」が描きだすひとりの人物の足跡を実際に訪ねて追いかけてみました

※記事中の写真は全て現地に行き自身で撮影したものです

眉毛と広いおでこが特徴的な肖像画

新幹線の新山口駅から5kmほどの場所にある鋳銭司(すぜんじ)郷土館

※鋳銭司は本来 「ちゅうせんし」と読み 銭貨鋳造を司る 古代日本に置かれた令外官の一つで 古代の造幣局の跡地です

前回の記事でもご紹介しました(^_-)-☆

この鋳銭司は 大村益次郎の故郷でもありました

「花神」は 1977年のNHK大河ドラマのタイトルにもなりました

ーーーーーーー

生誕から幼少期(山口市鋳銭司・秋穂)

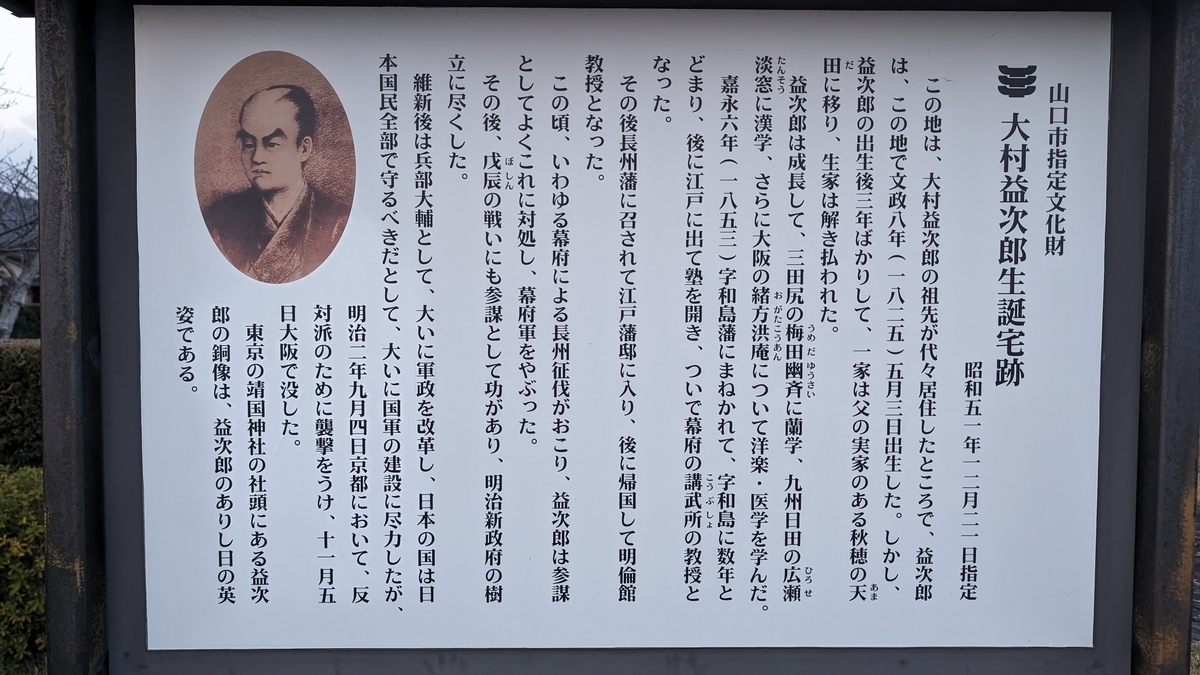

大村益次郎は文政8年(1825年)5月 ここ鋳銭司村の字大村で百姓のかたわら代々村医をしていた村田家の長男として生まれました

「亀」のことを蔵六とも言うそうですが...

∵亀は 頭・四足・尾の6つを甲羅に隠す

父の「村田孝益」は婿養子で 鋳銭司から南に5kmあまり南にある秋穂(あいお)村の藤村家のひとです

…もともと藤村家を相続しなければならないところを 祖父良庵が頼みこんで村田家にきてもらったため つねにそれが不満で「わしは早晩 藤村家に帰らなければならない」と 落ち着かず(花神より)…

益次郎(蔵六)の出生で村田家の跡取りができ 役目を果たしたということで 早々に鋳銭司から秋穂に戻ってしまったようです^^;

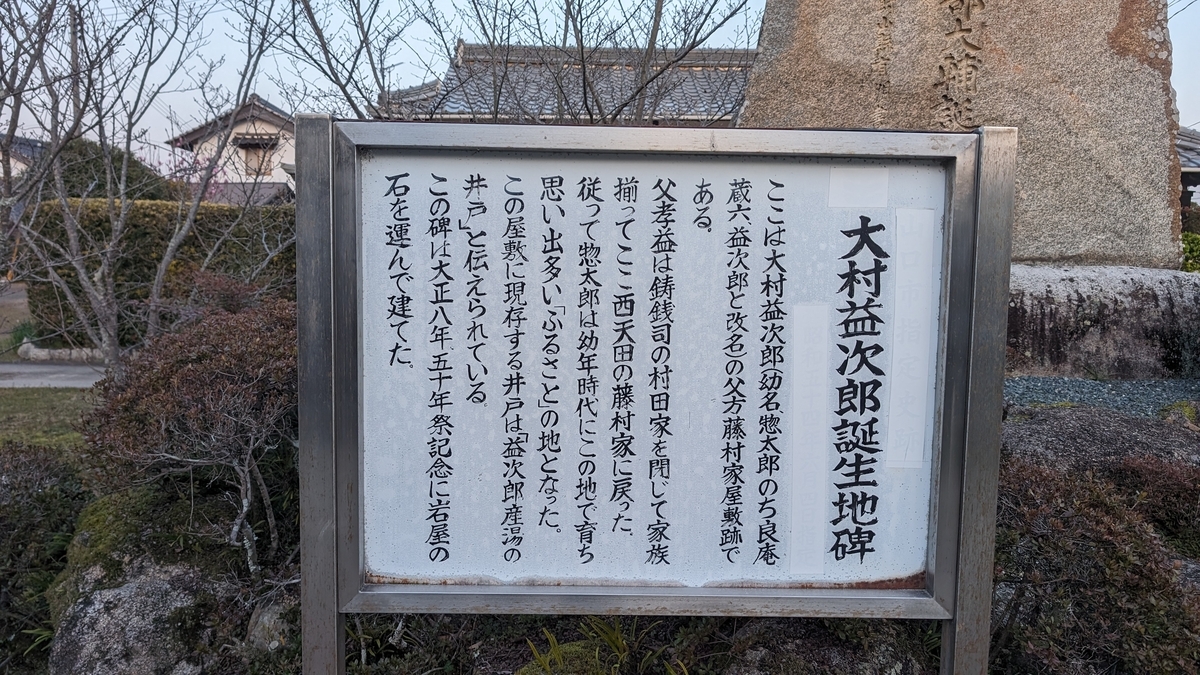

そのためか 大村益次郎生誕地の碑が二か所にありました

➊秋穂の藤村家跡

こちらには産湯に使われたという井戸も残っていますが⤵

婿養子を取った奥さんが わざわざ婿側の実家に行って出産するでしょうか?

❷鋳銭司の村田家跡

こちらには 益次郎2歳のとき一家は秋穂にある父の実家に移ったと書かれています

ーーーーーーー

青年期になった益次郎は家業の医者を継ぐための勉強をはじめます

17歳のころ 当時三田尻とよばれた防府の医者「梅田幽斎」の私塾 盥流亭に学びました

梅田幽斎は長崎で種痘を学び この地に広めた人だそうで 光妙寺というお寺にお墓が残っています

この近くに 梅田幽斎の旧宅もあったようです

…診療や投薬を見よう見まねでまなぶのもいいが いい医者になるには医書を読まねばならず 医書は漢文がわからねば読めない …まず漢学の先生につくことだ(花神より)…

ということで この梅田幽庵のすすめで豊後国日田に行き 「広瀬淡窓(ひろせたんそう)」の私塾咸宜園(かんぎえん)に入りました

広瀬淡窓のもとには 全国68か国のうち66か国から学生が集まったといわれ 咸宜園は日本最大規模の私塾でした✨

日田の公園内にある 広瀬淡窓の石像⤵

今は風光明媚な大分の小京都 日田ですが...

全国から人を集めた学問の一大中心地だったというのは すべて東京一極集中してしまった現代日本からは想像もつかない話ですね!

漢学を修め 鋳銭司に戻った益次郎は 次いで「蘭方医」を志すことになります

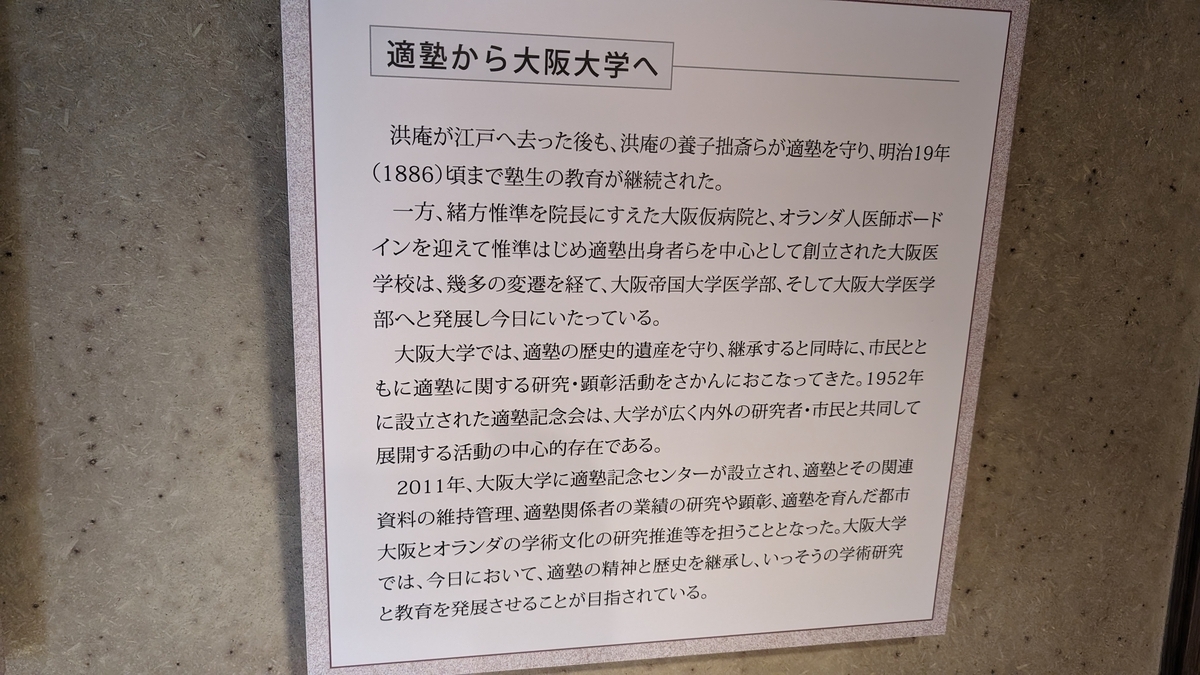

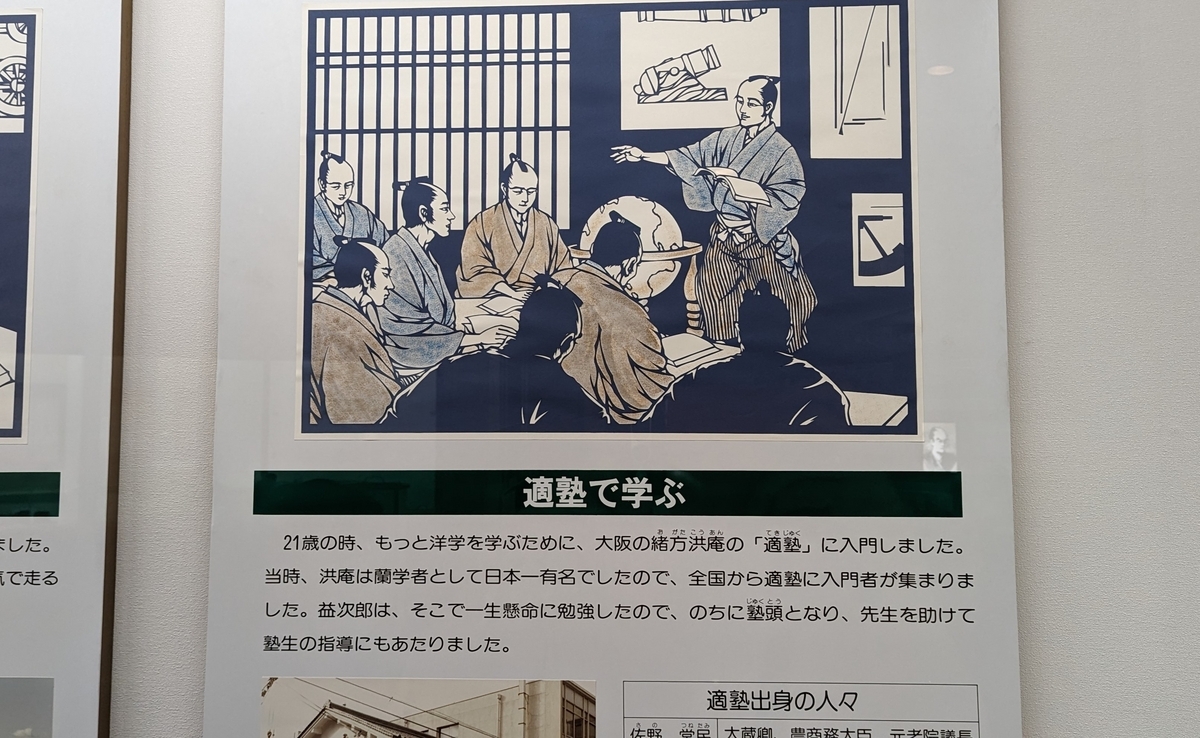

蘭方医学を学ぶとすれば「緒方洪庵(おがたこうあん)」の開いた大坂の適塾がベストです

ーーーーーーー

大阪・北浜のビル街の中に 今も適塾は昔の姿を残しています

緒方洪庵の像⤵

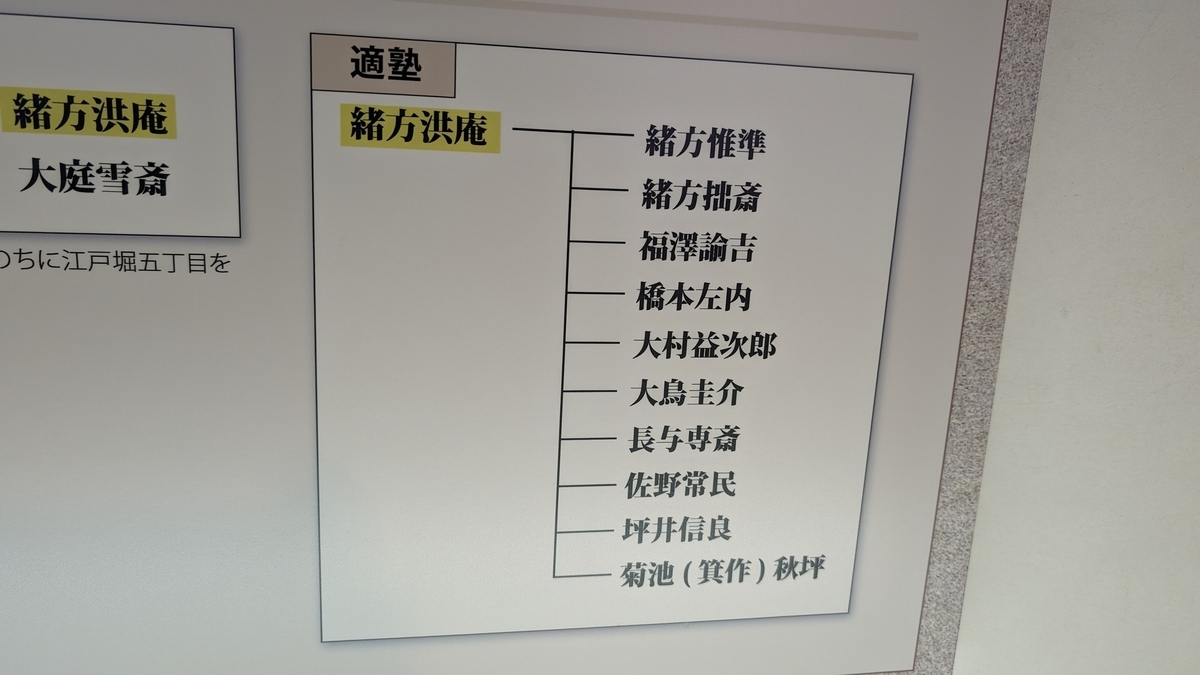

後に大阪大学となる適塾は 当時日本最高峰の学究機関のひとつでした✨

福沢諭吉・橋本左内・高峰譲吉・佐野常民・大鳥圭介など 門下生にはそうそうたるメンバーが揃っています

ちなみに手塚治虫の曽祖父 手塚良仙もここの出身です(^_-)-☆

※手塚治虫も 漫画家であり医師でありました

大村益次郎はここ適塾で第4代の塾頭をつとめるまでに頭角をあらわしました

ここ適塾では病死した囚人などの人体解剖も行われました

…土間の一隅に井戸があって 井戸の前にちょうど人体が一体おける程度のほそながい石畳が敷かれている… 洪庵はここで解剖をおしえた …水は 井戸のそれをつかう…

と司馬遼太郎が書いた場所は ここに違いありません⤵

※これ以上は立ち入り禁止でした

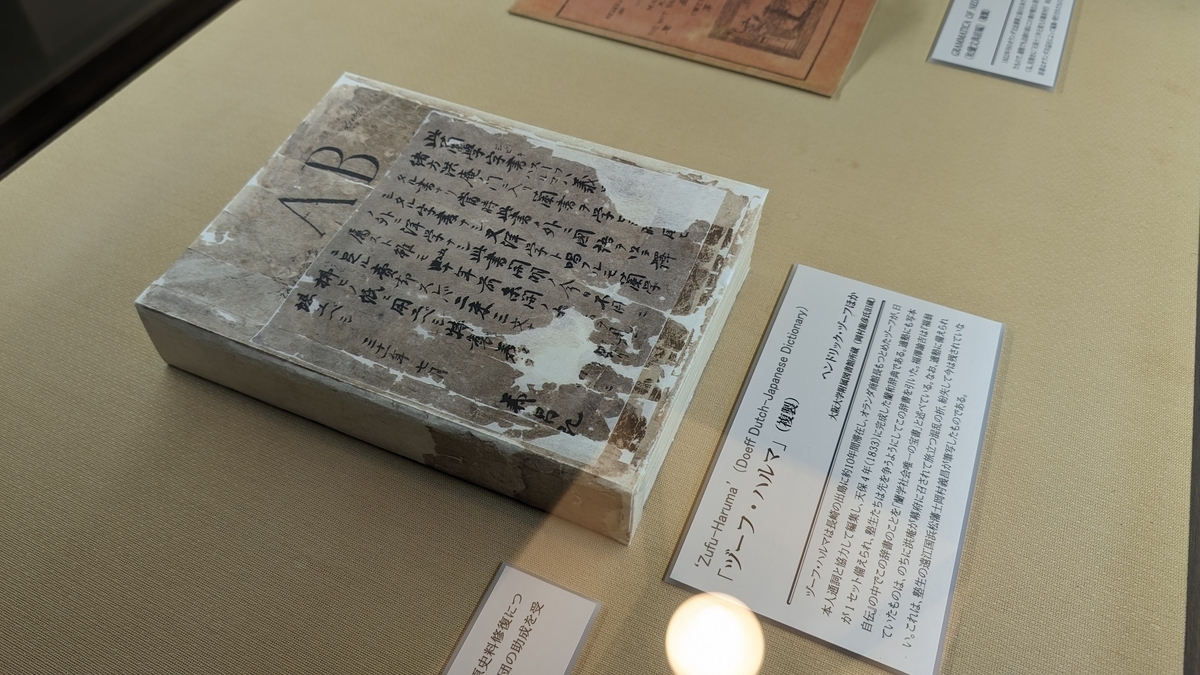

こちらが 適塾内の「ヅーフ部屋」

塾に一冊しかないこの「ヅーフ・ハルマ」(蘭和辞典)は この部屋から持ち出し禁止なので 皆が争うようにこの辞典を引きながら洋書を解読したそうです

二階にある塾生大部屋

一人あたり畳1畳が割り当てられ 寝起きも学習もそのスペースでおこなったそうです👀

(富士山の山小屋みたいです...)

成績上位者から順に好きな場所を選べたということですが…

すまきはきっとここが一番と言っていました⤵

でも 南向きの窓なので 夏は暑いかも?

大きな窓からは中庭が見下ろせます(^_-)-☆

益次郎や福沢諭吉もきっと毎日この景色を見ながら勉学に励んだのでしょうか

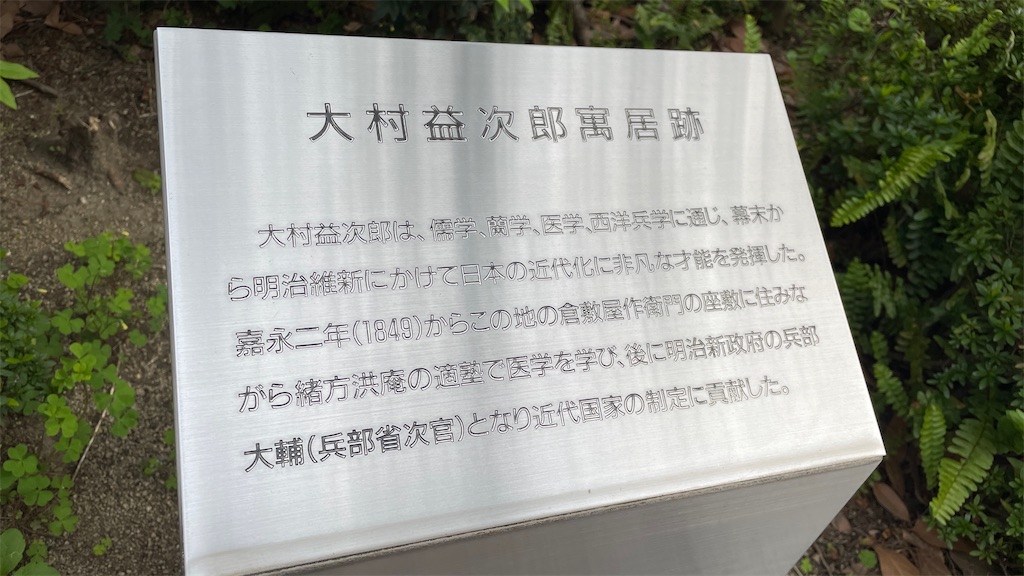

塾頭となって以降に外住まいとなり はじめは江戸堀二丁目の倉敷屋作右衛門という商家の離れ座敷に下宿し…

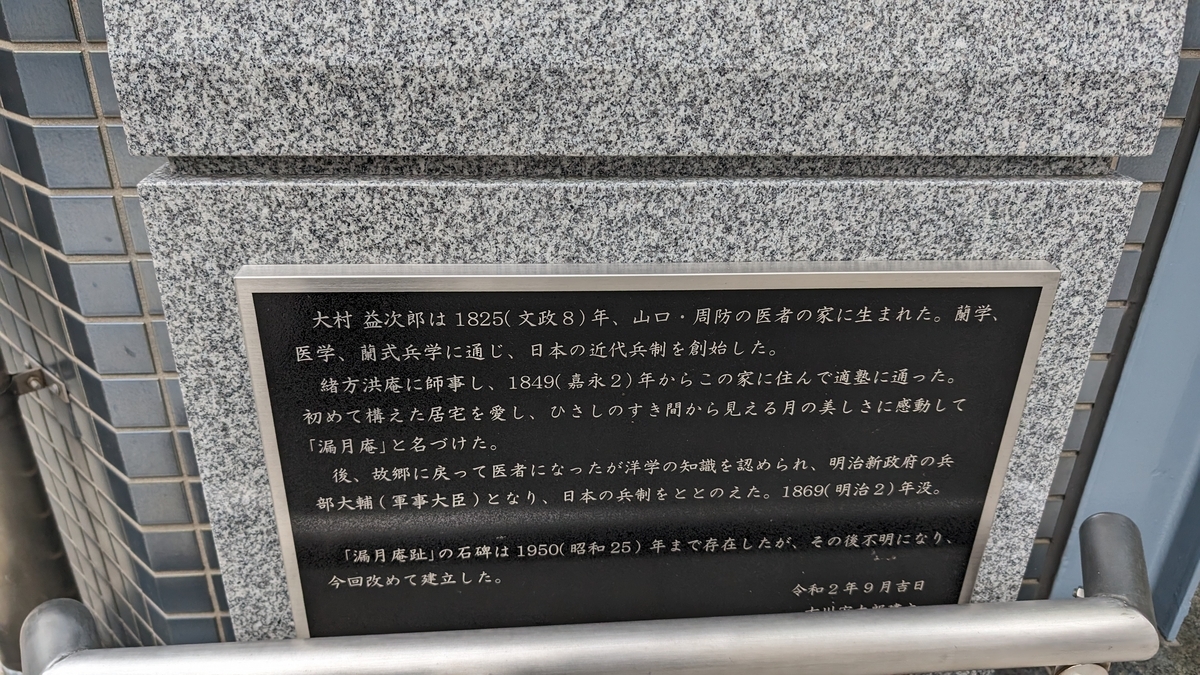

のちに谷町四丁目に借家を借りて移りました

「寝ころんでいると 軒のひさしの破れから月がみえた それがひどく気に入って…」

漏月庵(ろうげつあん)と名づけたと伝えられています

益次郎は適塾在籍中に長崎の奥山静叔のもとへ1年間遊学したとされていますが 定かな話ではないようです

ーーーーーーー

再び山口へ(山口市鋳銭司)

適塾の塾頭ともなれば 蘭学の大家といってもよく 諸藩がこぞって海外の知識を得ようとする幕末の世に 高給での仕官が約束されているようなところだったのですが 村田家を継がせたい父の意向で故郷に呼び戻されてしまいます^^;

こちらは山口・鋳銭司の生誕地にある銅像

地球儀を横に置いて講義をしている様子です

もったいない話ですが 嘉永3年(1850年)25歳になった益次郎は 鋳銭司の旧宅で開業して村医になり 祖父と同じ村田良庵を名乗りました

今でいえば 「有名大学の医学部教授のポストをなげうって 実家の小さな医院を継ぐ」みたいなものでしょうか...

翌年 隣村の農家 高樹半兵衛の娘の「琴子」と結婚しています

残念ながら (不愛想だったからか人気がなく💧)医業はふるわなかったようです^^;

そんななか 嘉永6年(1853年)7月 ペリーの黒船が来航しました

そのことが関係して...

なんと同年9月 益次郎は要請を受けて伊予の宇和島藩に出仕することになったのです!

ーーーーーーー

(photo by すまりん父)

らくらくホンで撮ったわりにはなかなかいい写真(*^^*)

4月17日の地震にも耐えてくれたようでほっとしております

幕末の四賢公のひとりである宇和島藩主 「伊達宗城 (だてむねなり) 公」は 開明的な君主でした

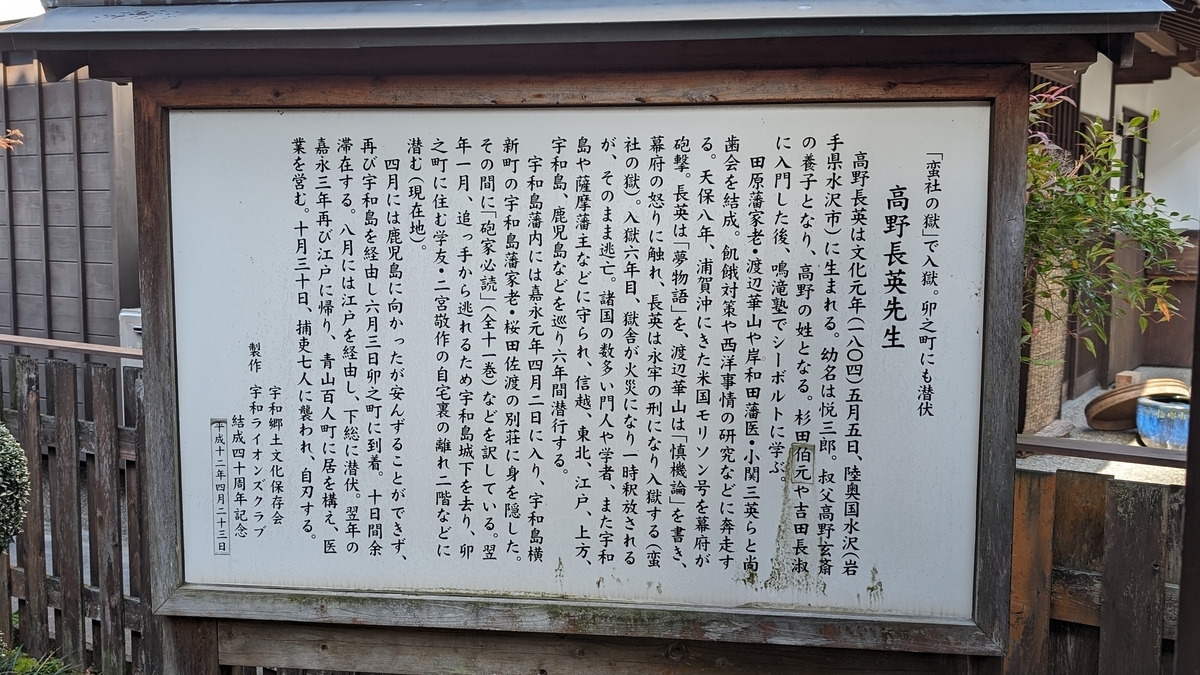

蛮社の獄で追われた蘭学者 高野長英を庇護し 洋書の翻訳や台場の建設などの指揮をとらせたこともあり 当時の宇和島は蘭学の一大拠点となっていました!

ここでまた一人 益次郎の運命を左右する重要人物が出てきます

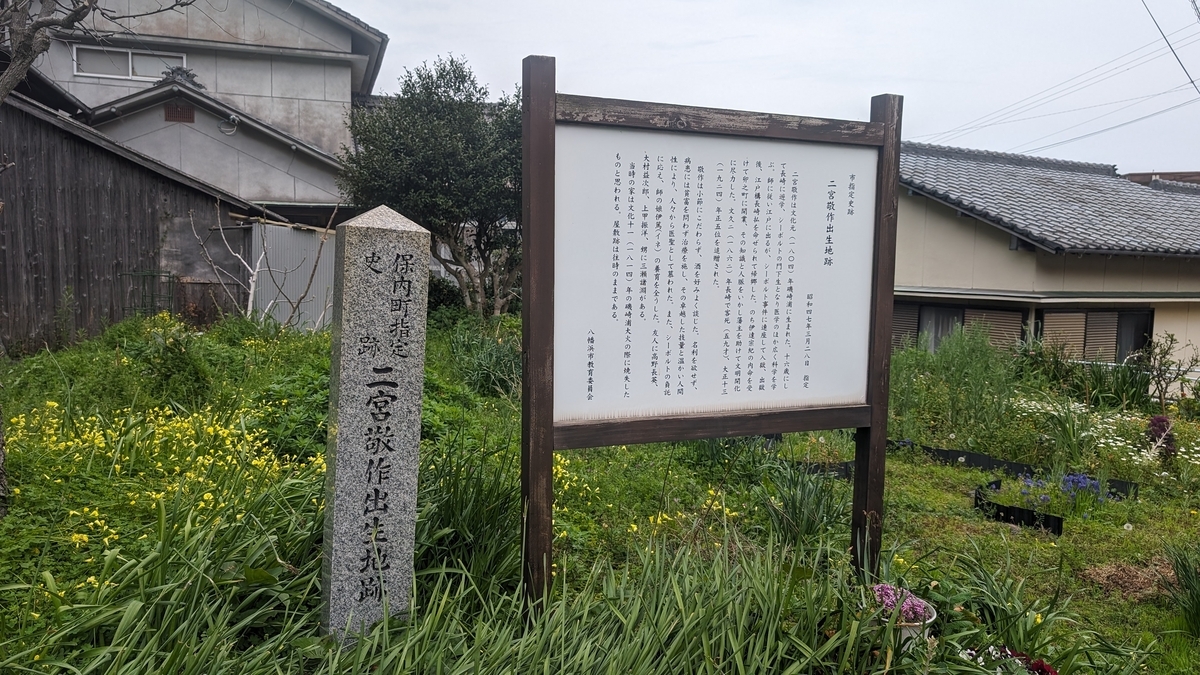

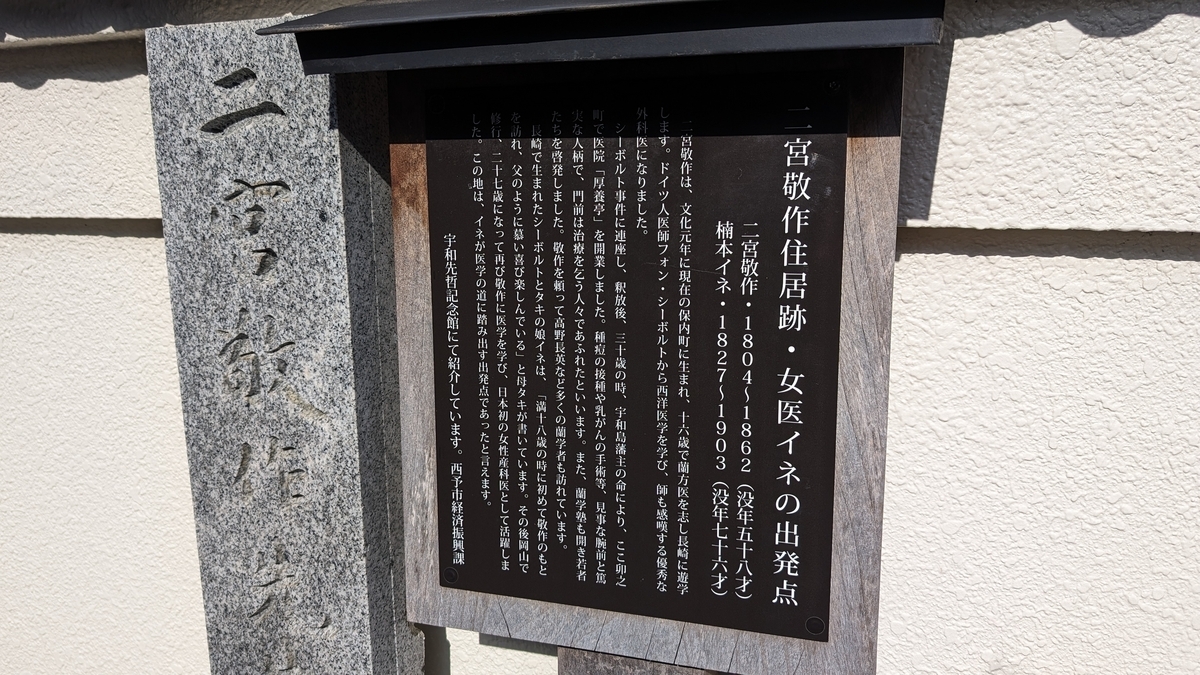

宇和島藩内の 今は西予市となっている卯之町という所に「二宮敬作」という蘭医がいました

二宮敬作は もう少し北の 八幡浜市保内町磯崎という小さな漁村の生まれの人でした

磯崎の二宮敬作記念公園に銅像が立てられています

敬作が見下ろす磯崎は ほんとうに小さな漁村です

同地にある出生地跡⤵

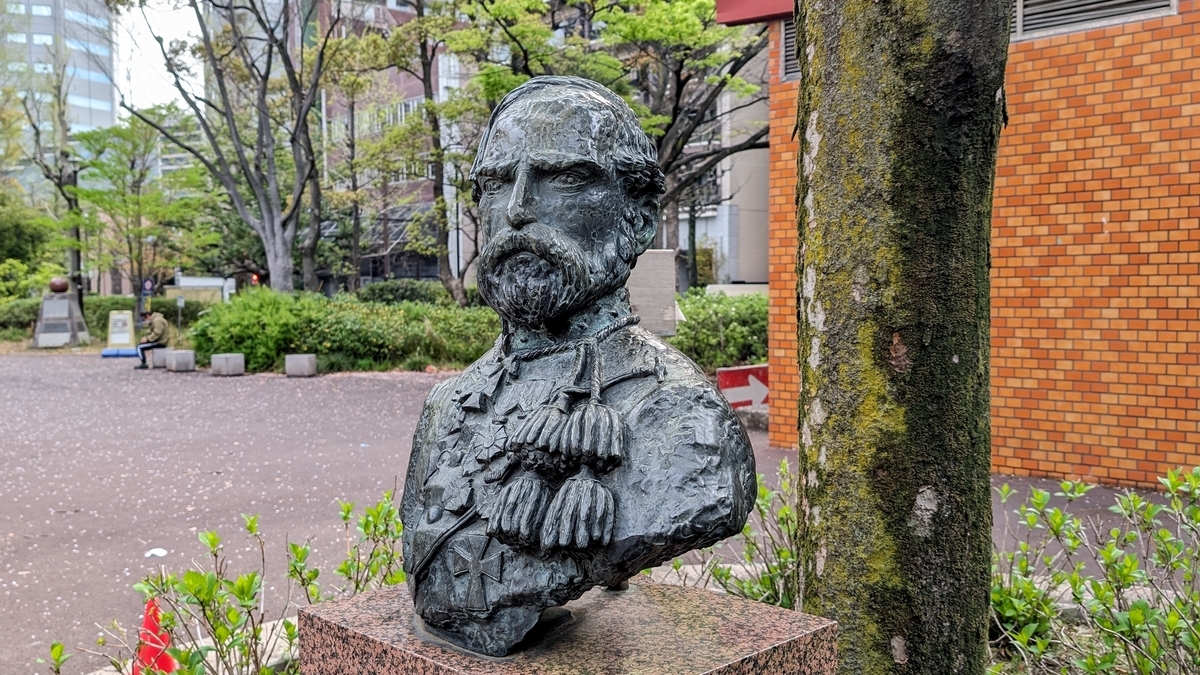

敬作は幼いころから勉学に励み 長崎へ留学して「シーボルトの鳴滝塾」に入門しました

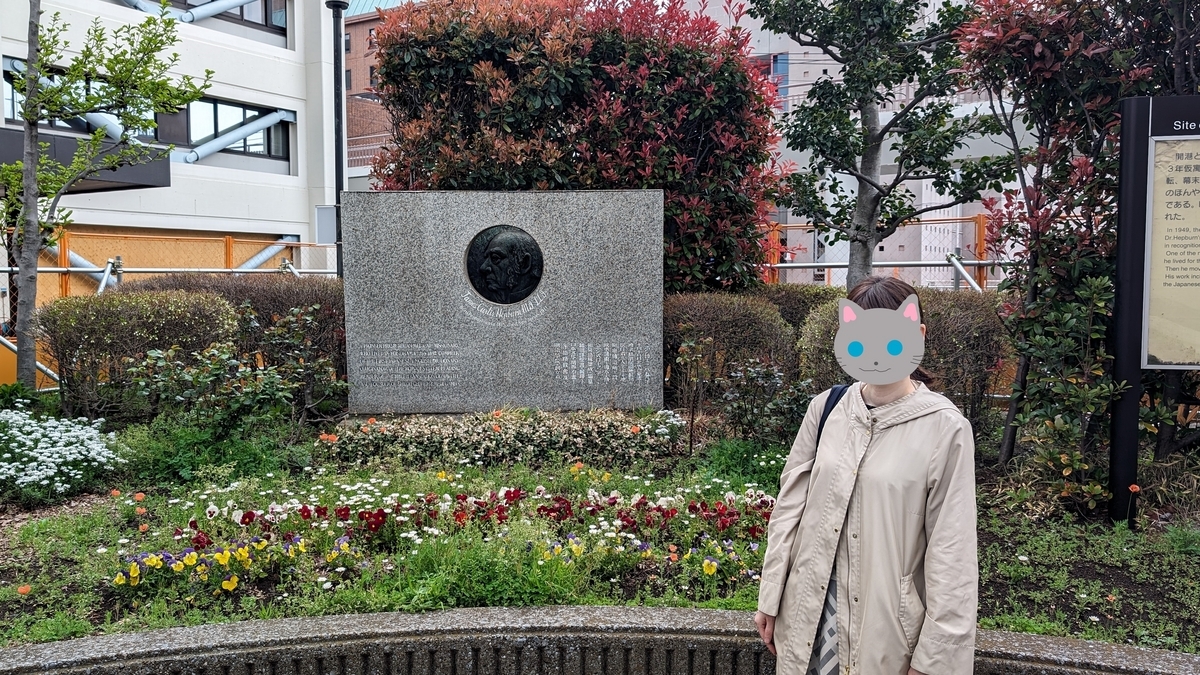

東京築地にあるシーボルト像

長崎にあった鳴滝塾

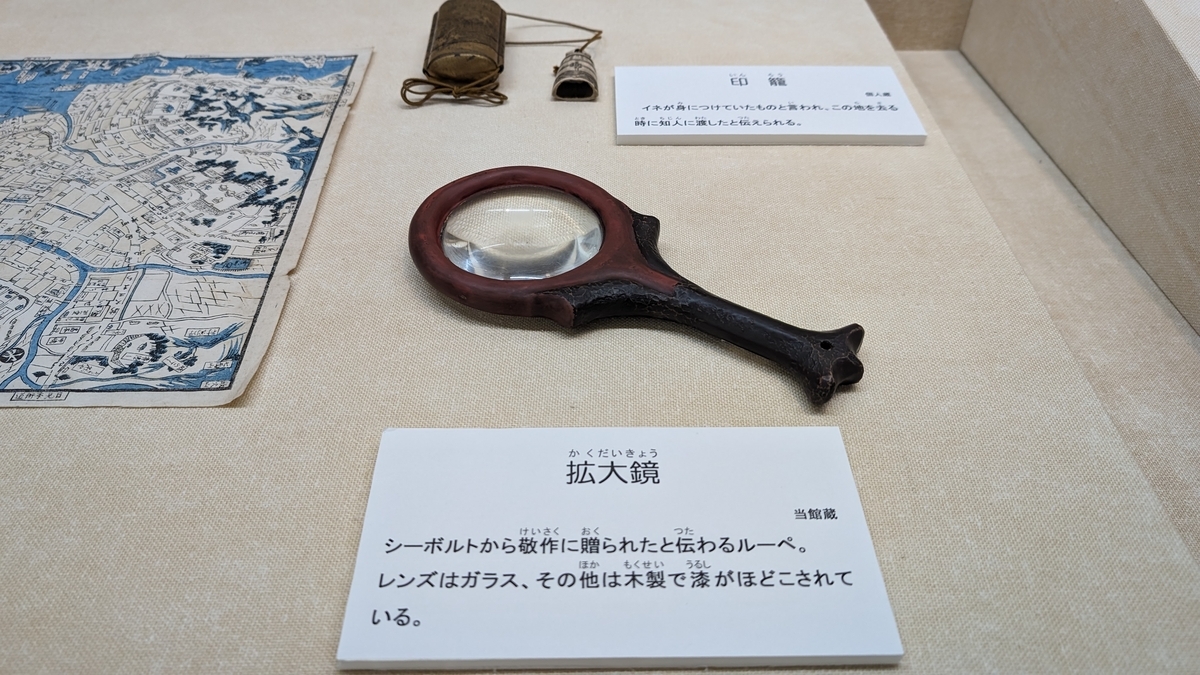

やがてシーボルトは国外追放となるのですが 当時はまだ赤ん坊だった忘れ形見の娘「イネ」の養育を 敬作は託されることになります

敬作はシーボルト事件に連座して 江戸の小伝馬町牢屋敷に入牢していました

東京メトロの小伝馬町駅4番出口の正面に 牢屋敷の碑があります⤴

吉田松陰先生が処刑された場所でもあります💧

小伝馬町に残る牢屋敷の石垣と井戸の跡

しかし...

のちに江戸・長崎所払い(立ち入り禁止)となって郷里に戻ることができました

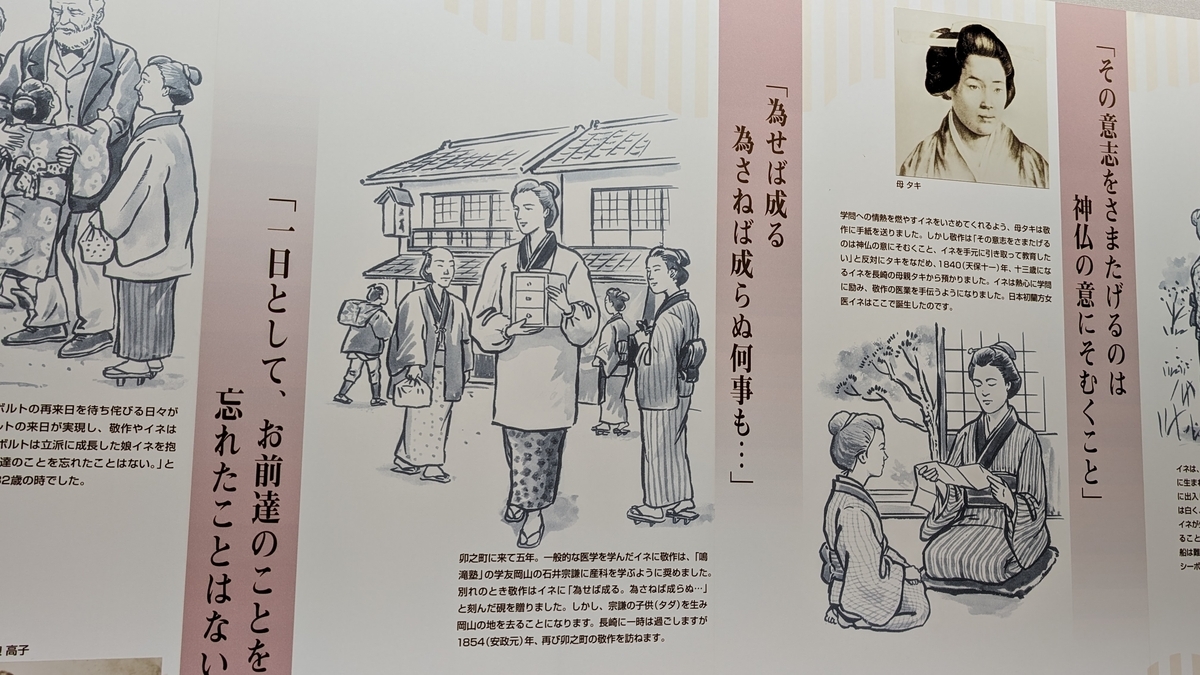

その後 彼は 伊達宗城公に見いだされ 卯之町にて開業し 長崎からイネ(シーボルトの娘)を預かって 彼女に医学を教えました

イネは後に産科を学ぶため 岡山の「石井宗謙」のもとへも行っています

益次郎は のちにイネと出会うことになり 彼女と師弟関係を結びます

※小説では 益次郎と 石井宗謙のもとで勉強していたイネとの運命的な出会い✨が描かれたりしていますが そのへんは司馬遼太郎文学の真骨頂というところでしょう...

二宮敬作は 逃亡中の高野長英をかくまったこともありました

こちらが敬作邸の裏庭に残る潜伏小屋⤵

伊達宗城公は二宮敬作を宇和島藩の蘭学顧問のような立場に置いて重用しており ペリーショックのなかで藩の近代化に貢献できる人物を彼に諮問したところ...

益次郎に白羽の矢が立ったのです!

そういうわけで 益次郎が宇和島にやってくることになったのでした(^_-)-☆

益次郎は山口では百姓の身分でしたが 宇和島藩に上士格の待遇で雇われ 兵書の翻訳・蘭学の教授・砲台築造などにあたりました

宇和島市の神田川原(じんでんがわら)というところに 益次郎の旧宅跡が残っています

かつての面影をかすかに残す神田川(じんでんがわ)

益次郎が設計した樺崎砲台 (宇和島市)

益次郎はさらに 宗城公の依頼により「蒸気船の建造」を行うことになります👀

宇和島藩はあらゆる修繕物を器用に引き受けていたちょうちん屋の「嘉蔵」という人物を 裏借家人という「落語で言えば熊公ハチ公の身分」から大抜擢し 蒸気機関の製造を託しました

このことからも 当時の宇和島藩主がとても開明的だったことが分かりますね

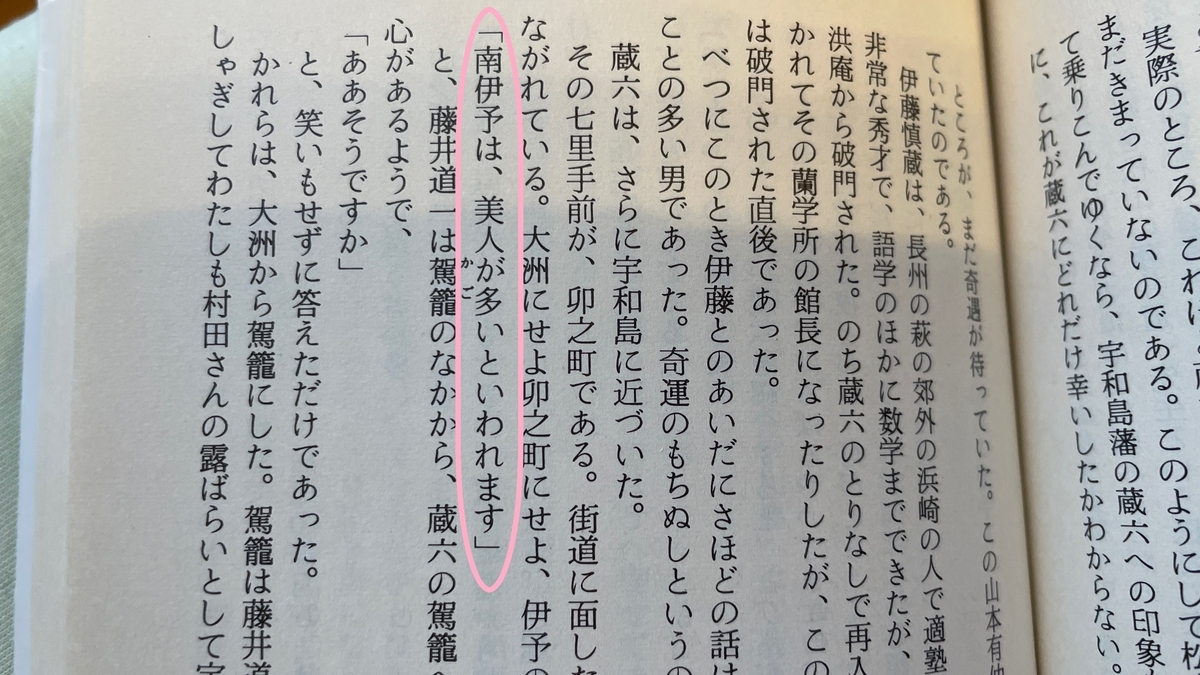

ちなみに 小説の中には このような文章もありました

余談でした(笑)

小説の中には「余談ながら... 余談の余談...」という言葉がたくさんでくるのですが(笑)すまりんブログも 余談(ちなみに)が多いめですね(笑)

さらに余談ですが...

いまだに このようなことを聞かれることがあって すまりんは悲しいです💧

宇和島は 「島」ではありませんので!あしからず...

ーーーーーーー

長崎留学(長崎市)

益次郎とちょうちん屋の嘉蔵は 宇和島藩の命で長崎に派遣され 停泊しているオランダ蒸気船の構造を密かに学んだといわれています

こちらは長崎海軍伝習所跡

↑左端遠くに見える瓦屋根の連なりは再現された出島です

きっとこのあたりから いろいろと情報を得たのでしょう...

長崎で益次郎は 岡山の石井宗謙のもとを去って産科を開業していたイネに出会います

彼女は恩師である宇和島の二宮敬作のもとへ再び戻り 同時に益次郎の弟子となって オランダ語を学ぶことになりました

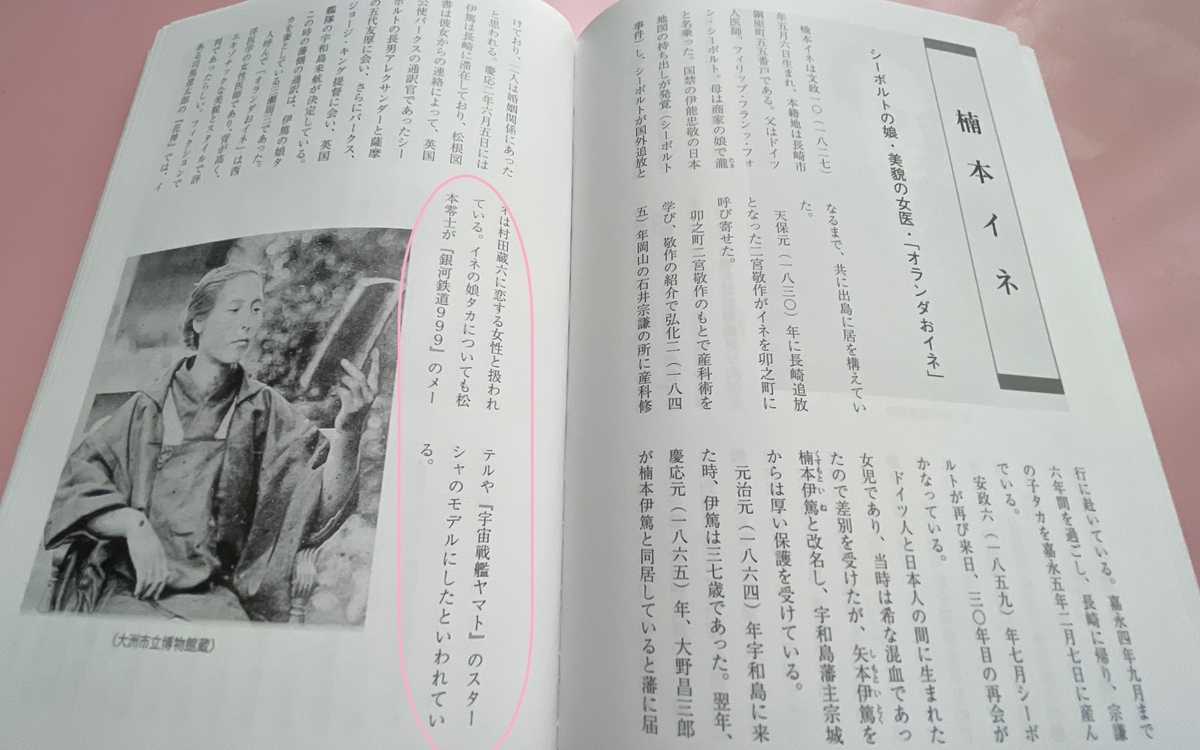

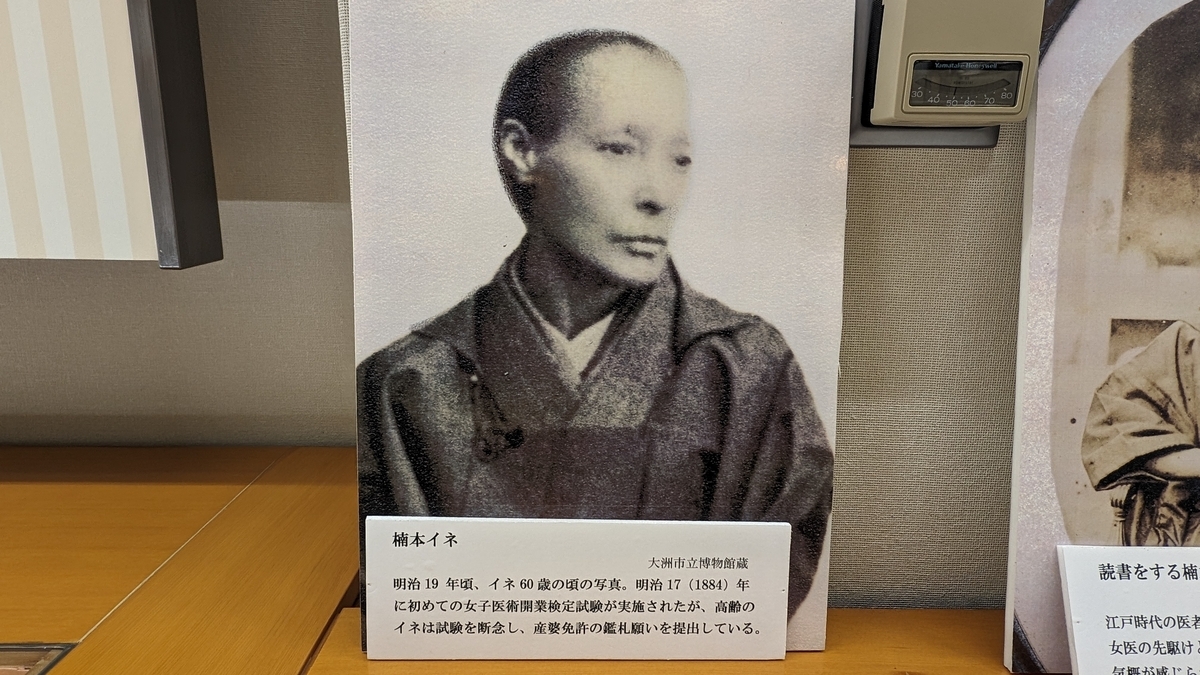

「オランダおイネ」とよばれた彼女は 美貌で背が高かったそうです

また 彼女の一人娘の「タカ」も美しい人で 松本零士が銀河鉄道999のメーテルや宇宙戦艦ヤマトのスターシャのモデルにしたといわれています✨

このことは司馬遼太郎の「花神」にも書かれていましたし すまりんの恩師が贈って下さった歴史本 (令和4年刊行)にも同様の記述がありました

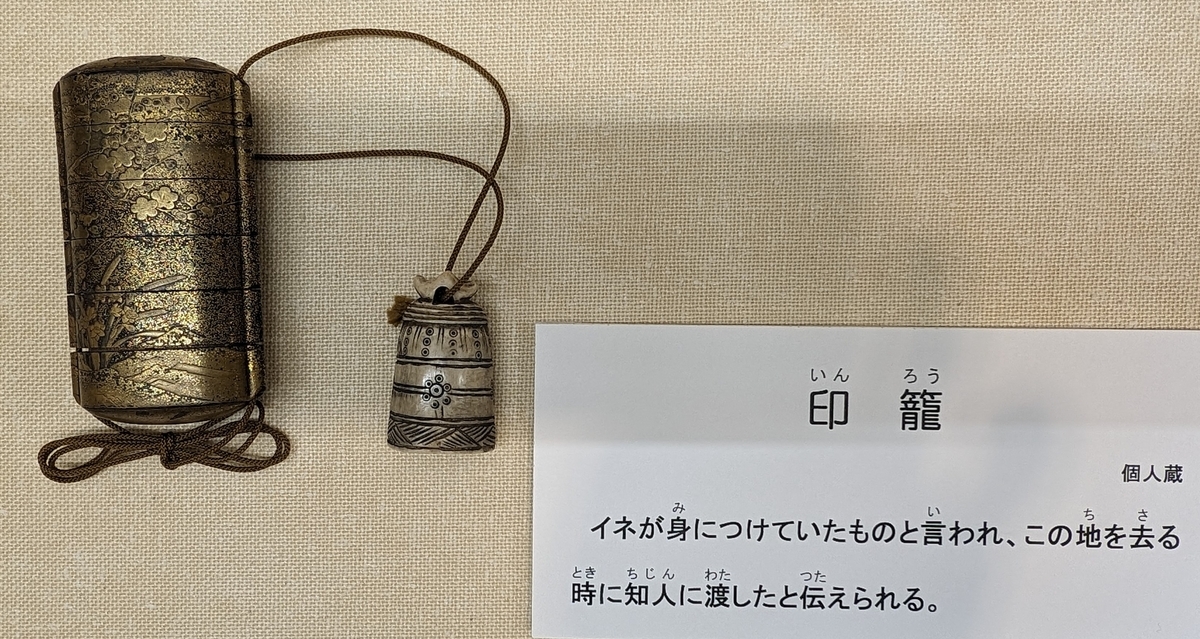

卯之町の宇和先哲記念館には 二宮敬作とイネの資料が残されています

ここでは「楠本イネ」と紹介されています

シーボルトが日本で名を記すときに「失以勃児杜」といった当て字を使用していたことから 最初は「失」の字を拝借し「失本(しもと)イネ」と名乗っていたとされますが...

宗城公が「本を失う」のは良くないとして「楠本」の姓を与えたといわれています

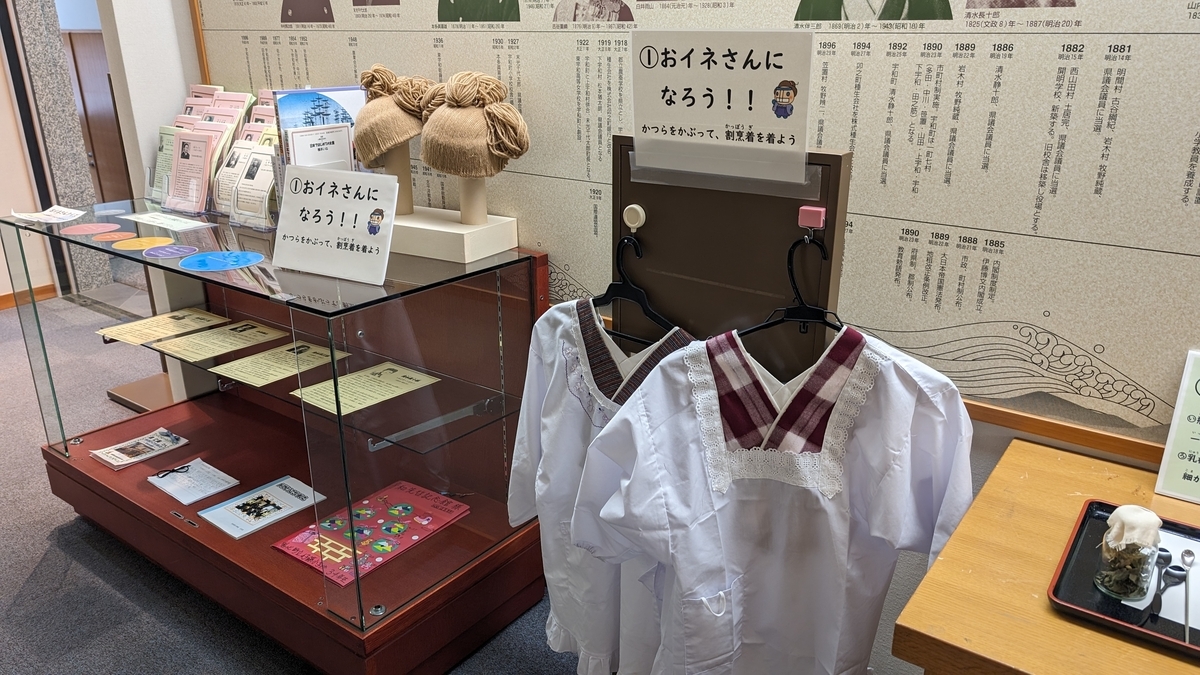

おイネさんになろう!コーナー⤵

すまりんは 給食のおばちゃんみたい(笑)

イネは 宇和島で益次郎からオランダ語を学び また宗城公の依頼を受けて 伊達家のお雇い医師ともなったようです

神田川原の益次郎の旧宅近くに イネの屋敷跡がありました

司馬遼太郎は益次郎とイネのロマンス💗をえがいていますが 果たして真実はどうだったのでしょうか...

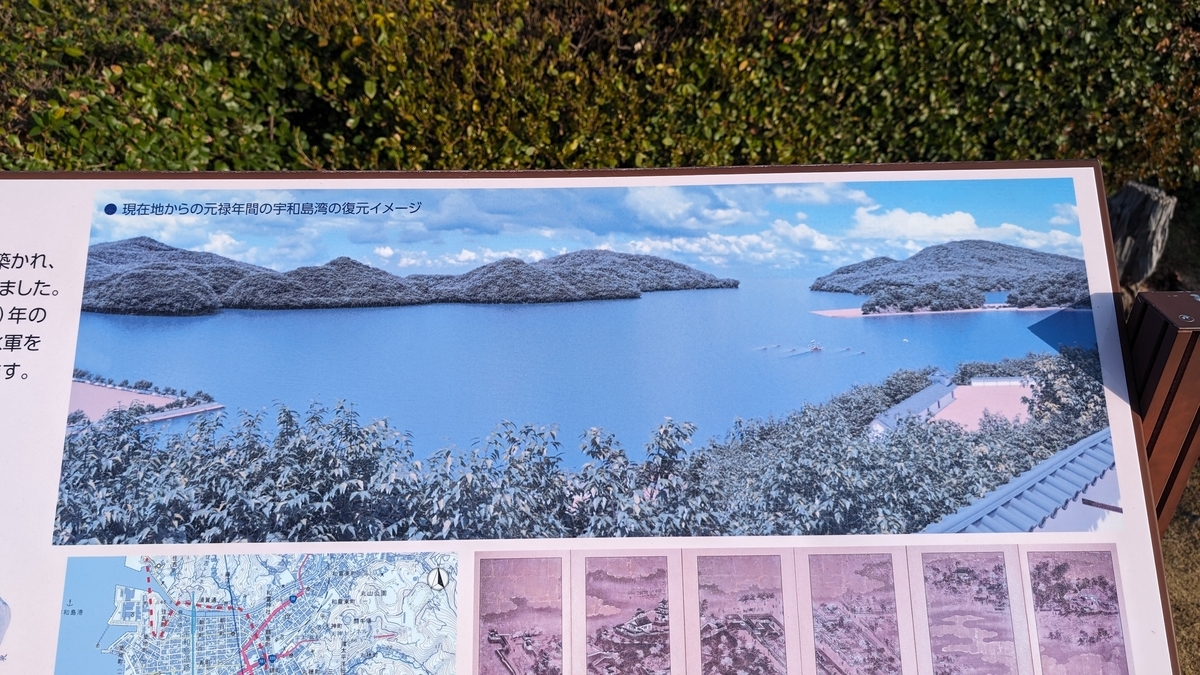

さて 長崎から帰った益次郎と嘉蔵は 小さいながらもついに国産蒸気船を製造し 実際に宇和島湾に浮かべて動かすことに成功しました✨

※わずかな差で 薩摩藩の雲行丸が日本初となりましたが^^; 外国人の手を借りずに建造したものとしては宇和島のものが初といわれます(^_-)-☆

ここで蒸気船の試運転が行われました

眼下に建物が見えるところのほとんどは かつては海だったそうです

ちなみに向かい側の山↑は「九島」という島で プロ野球のオリックス・中日で主力投手として活躍した平井正史選手の出身地です✨

伊達博物館の玄関ホールに 想像復元された蒸気船の模型が展示してあります

嘉蔵が作った「蒸気機関」も再現されていました⤵

この快挙について司馬遼太郎は小説の中で

「いってみれば こんにちの宇和島市が 市の独力で人工衛星をあげるに匹敵する」

と述べています

ーーーーーーー

安政3年(1856年)藩主宗城公の参勤に従い益次郎は江戸にのぼりました

益次郎の評判は高く 江戸では麹町に私塾「鳩居堂(きゅうきょどう)」を開塾して蘭学・兵学・医学を教えました

鳩居堂といえば銀座のこちらの茶色のビルが有名ですが 関係無いようです

ちなみに「鳩居堂前」は 日本一路線価が高い場所でもありますね💦

ハト!!

銀座のど真ん中でこの写真↗を撮るのは超恥ずかしかったです(笑)

鳩居堂ということばは「詩経」の一節『維鵲有巣 維鳩居之』からきていて 鳩は巣作りが下手でカササギの巣に平気で住んでいる... つまり"借家住まい"という意味だそうです

益次郎のつくった鳩居堂は 市ヶ谷の近くにありました

東郷公園内の「三番町の町名由来板」に「幕末の兵学者村田蔵六(のちの大村益次郎)もこの地に蘭学の鳩居堂を開きました」という解説が記載されているようですが 工事中で入れませんでした^^;

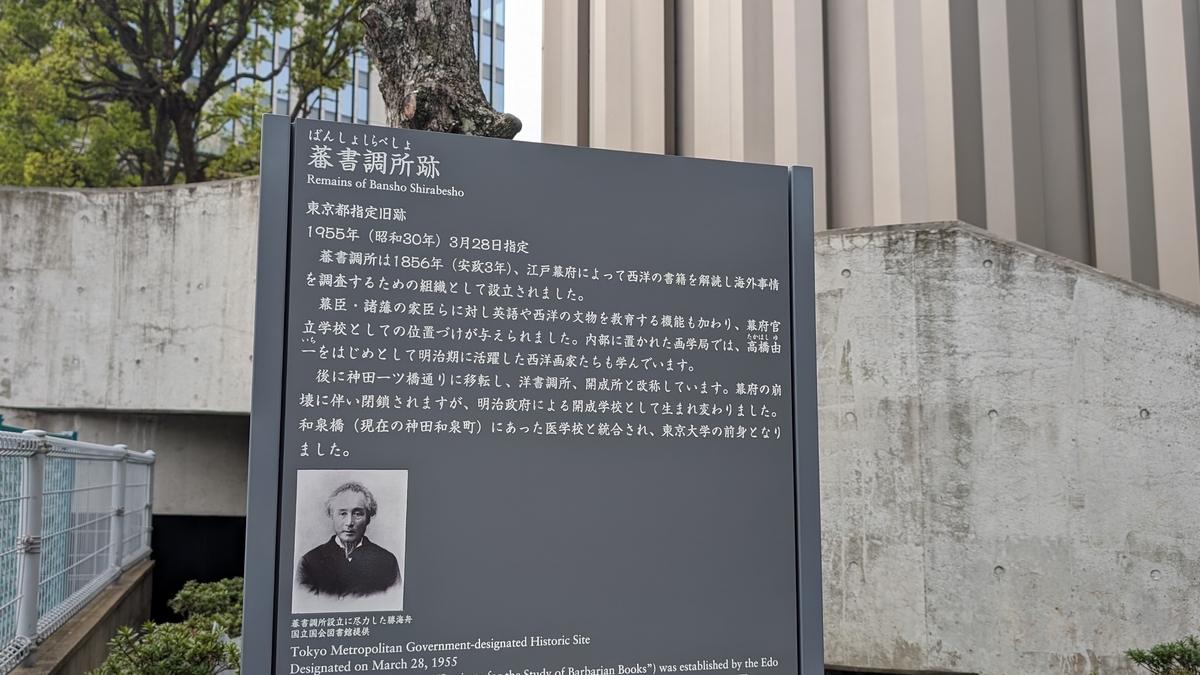

江戸での評判が高まると 彼は宇和島藩御雇の身分のまま幕府の蕃書調所(ばんしょしらべしょ)教授方手伝となり 洋書の翻訳や講義をおこないました

九段下にある蕃書調所跡⤵

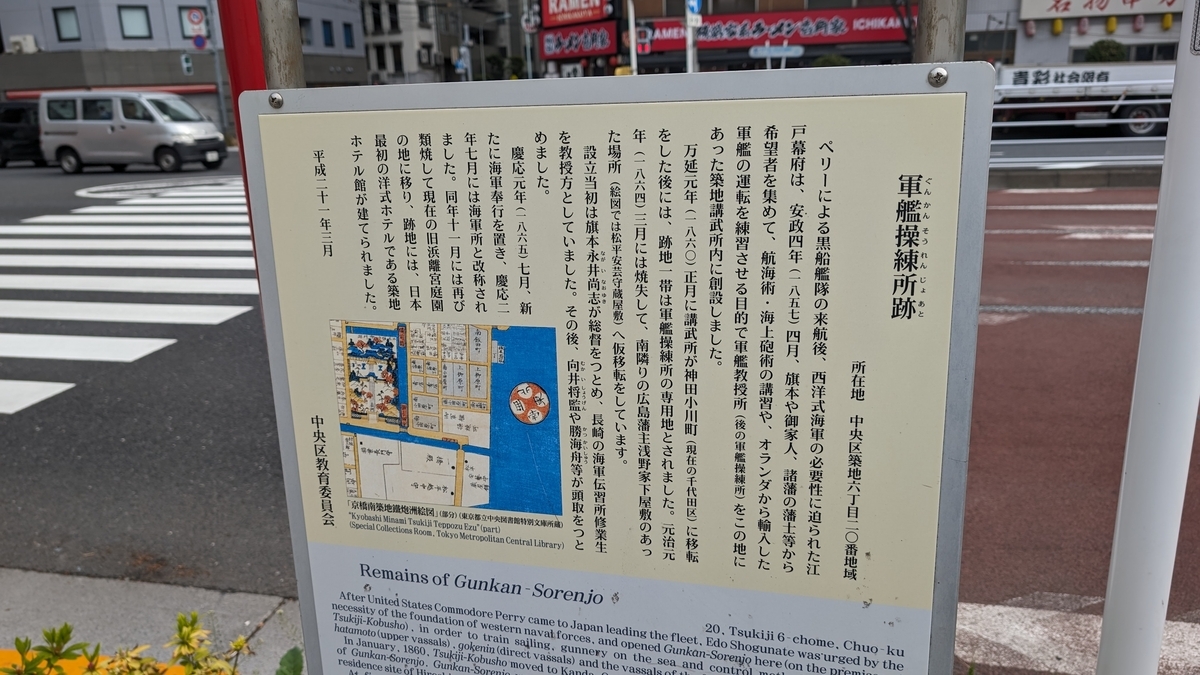

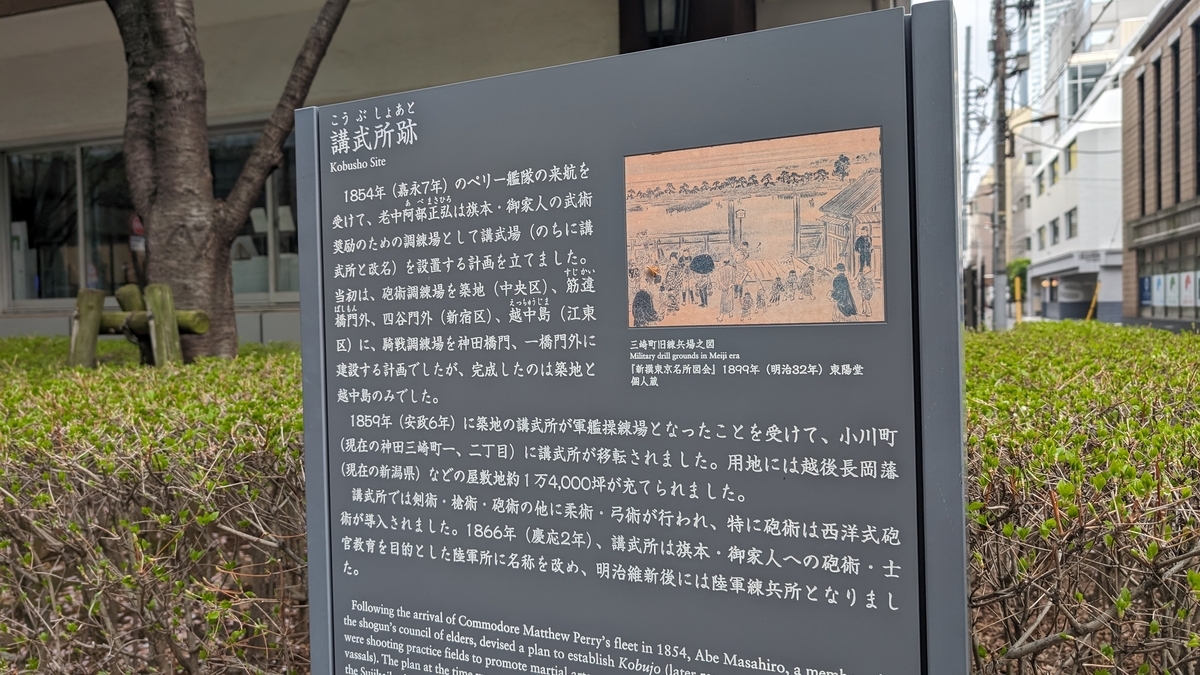

翌年には勝海舟らと並んで 築地にあった幕府の講武所教授となっています

築地の講武所はのちに神田に移転して 軍艦操練所となりました

築地の勝鬨橋(かちどきばし)の手前に跡地が残ります

移転した神田には 日大法学部前に 講武所跡の説明板がありました

出身地の長州藩は この優秀な人材を見逃していたことが今さら残念でたまらず^^; ついに宇和島藩に頼み込んで益次郎を長州藩に移籍させました

長州藩で上士に取り立てられたため 村田蔵六から大村益次郎に改名となりました

長州藩士となった益次郎は 塾の場所を長州藩の麻布藩邸に変えています

檜がたくさんあったので檜屋敷と呼ばれていたという藩邸は 六本木にある東京ミッドタウンの檜町公園にありました

開発に伴う発掘調査をもとに 屋敷のあった部分をビルとし 庭園があったところに公園を設けて 当時と同じ場所に池がつくられているそうです

ノバリケンという鳥に ちいさな須磨が興味津々です(笑)

※ちいさな須磨は2022年にお空に行った愛猫の分身です

また...

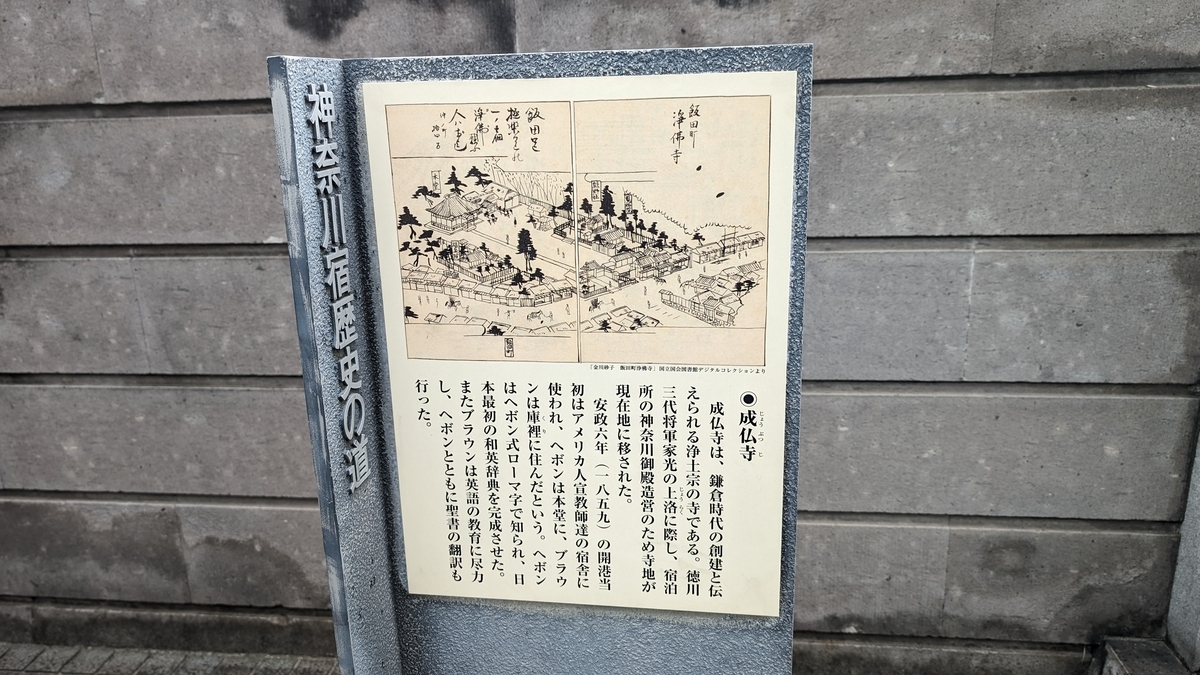

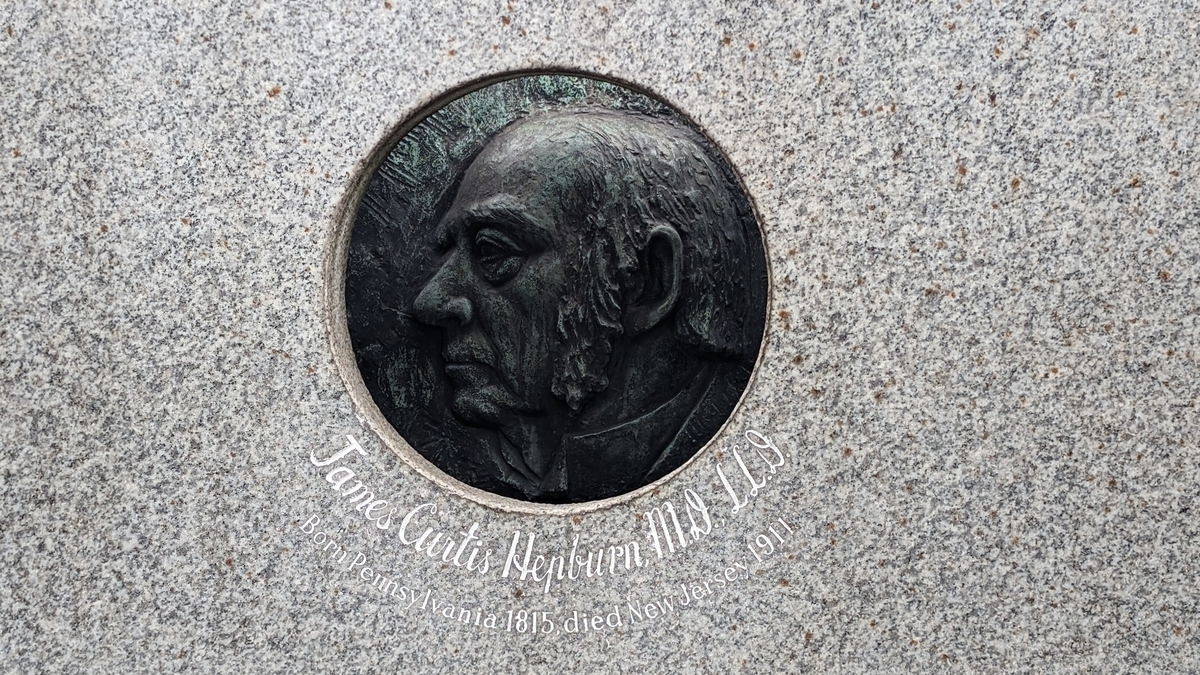

「これからはオランダ語ではなく英語の時代」ということで 益次郎は 横浜にいたヘボンのもとで英語を学びました(※ "ヘボン式" のヘボンです)

小説には麻布の住まいから 横浜市にある成仏寺まで毎日徒歩で通ったと書かれてありますが 本当でしょうか!?

今でこそ 京浜東北線に揺られて小一時間ですが 正気の沙汰ではありません💦

ちなみに「ヘボン」はHepburn と綴るので 実はオードリー・ヘプバーンと同じ苗字なのです(^_-)-☆

確かに ヘプバーンとカタカナ語で言うより へボーンと言った方が通じる気がします

ヘボンは仮住まいだった東神奈川の成仏寺から のちに元町・中華街駅前の横浜居留地に移って邸宅を構えました

迫りくる幕末の激動の時代...

尊王攘夷の急先鋒となった長州藩は 英仏蘭米四か国との下関戦争 さらには朝敵となって長州征伐を受けることとなります💧

ひたすら洋学を究め 江戸で名を成していた益次郎も 長州藩士として否応なく運命の渦に巻き込まれていくことになっていきます

・・・後篇に続く