すまきとすまりんは天草の左上にちょこんと突き出た 不思議な形の岬を訪ねました

富岡半島というこの岬は 北海道の函館と同じ地形の陸繋島(トンボロ)です

島のように見えるのが富岡半島です⤵

三方を海に囲まれたこの要害の地に難攻不落の城 富岡城があります

岬に向かう道路を抜けると 山の上に櫓群が見えてきました

山すそにある袋池は 濠の役割を果たしました

東シナ海に突き出した島のような地形ですから 真水の貯水池としての役割もあったと思います

裏手からぐるっと回って 本丸直下の駐車場まで車で登ることができます

看板の現在地●の横の駐車場に車をとめました

※この案内図には載っていませんが さらに上にも駐車場がありました

知らなかったすまりんたちは歩いて坂を登りました🐾🐾

…といっても 2分くらいです(^_-)-☆

すぐ目の前にはお城が見えています

上の写真で すまきの左前方にもう一つの駐車場はありました

立派な石垣は島原の乱以後の江戸時代初期に整備されたものです

城マニアのすまきは嬉しそうに何枚も写真を撮っていました

階段を上がります…

こちらが二の丸

青空だと良かったです…

海には天然の土塁のような砂嘴が伸びて 巴湾という内海をつくっています

海からも陸からも極めて攻めにくい天然の要害の地です

富岡城…

辺鄙な場所で あまり有名でもない(?)お城ですが…^^;失礼

塀や本丸の櫓は なかなか立派に復元整備されています✨

江戸時代 天領となった天草を代官として治め領民のために尽くした鈴木重成公などの銅像がたてられています

鈴木重成公は 幕府に年貢の半減を訴えて自刃されたと言われています

領民の負担を軽減するために 立派すぎるお城は大半が廃城とされました

階段を上って本丸に向かいます🐾🐾

読むのにちょっと勇気のいる案内…

すまきは読んでいました (フリだけかもしれません笑)

本丸の門を背に記念撮影

門の内側からの写真⤵

本丸に復元された多門櫓は「富岡ビジターセンター」になっています

富岡城の歴史や天草の海についての充実した資料が無料で公開されています

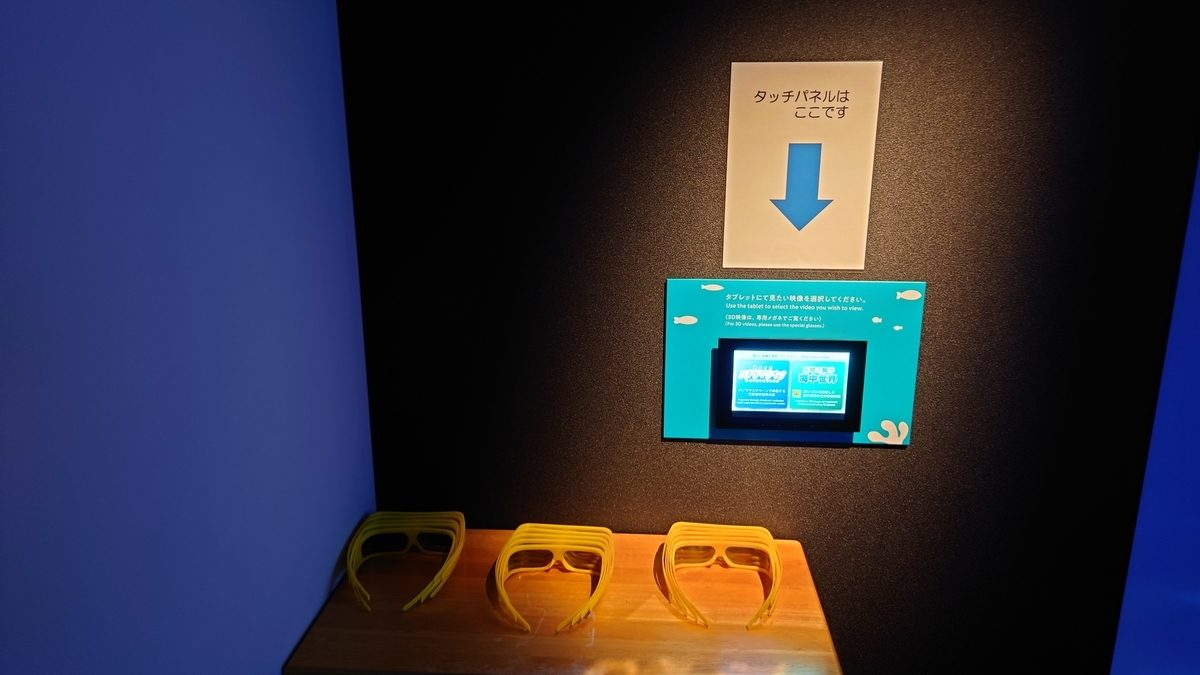

奥にシアタールームがありました

ビデオは2種類ありました

•パノラマスクリーンで体感する天草海中の世界

•3Dメガネをかけて鑑賞する天草海中の世界

ビジターセンターのかたに パノラマスクリーンの方がおすすめと言われましたので 3Dメガネは使用せず そちらを見ました

時間は10分くらい

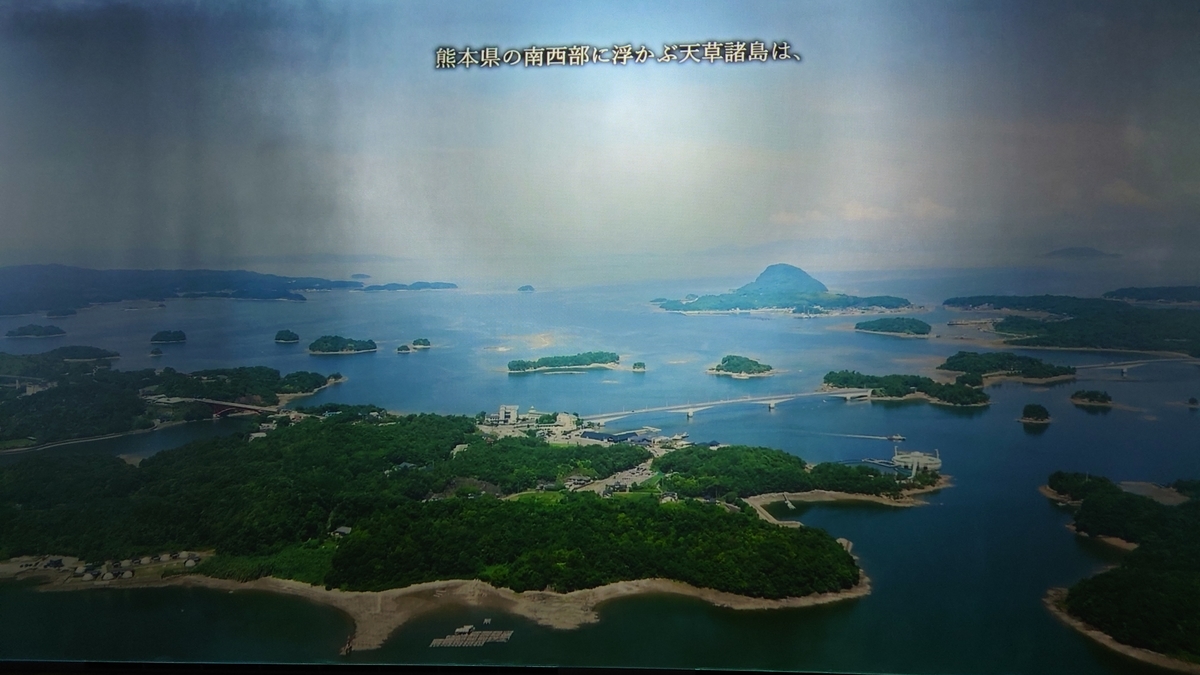

天草松島の美しい映像でした(*^^*)

東シナ海・有明海・八代海の三つの異なるタイプの海に囲まれ 潮の干満の差の激しい天草諸島には 海の生き物たちがたくさんいるのだそうです

ところで…

島原半島(長崎県)と天草諸島(熊本県)は「早崎瀬戸」で隔てられています

その距離わずか4.4Km…

架橋計画も構想されるほどに目と鼻の先にあります

島原の口之津港から天草の鬼池港まではフェリーで渡ることができます

そんな近くにある島原地方と天草地方は 安土桃山時代から江戸時代初期にかけて とても似た境遇にありました…

島原と天草はそれぞれ キリシタン大名の有馬晴信と小西行長が治めていました

しかし…

関ヶ原後に領主が変わり 松倉氏と寺沢氏が新たにこの地に入部し どちらも過剰な年貢の取り立てと熾烈なキリシタン弾圧を行い 領民は塗炭の苦しみを味わいました(>_<)

悪政に耐えかねた島原と天草の人々は早崎瀬戸の真ん中にある湯島(談合島)で会談を行い…

1637年(寛永14年)の晩秋に天草四郎を総大将とする島原の乱が勃発しました

天草四郎を戴いた一揆軍が 寺沢氏が築いたこの富岡城に攻め寄せました

城を守っていた兵は三千人…

一揆軍はその3倍以上…

約一万人の大軍でしたが ついに富岡城を落すことはできませんでした

もし一揆軍が難攻不落のこの城を奪えていたら 島原の乱の結末はまた違ったものになっていたかもしれません

そして3万7千人となった一揆の軍勢は当時廃城となっていた原城に立てこもりました

原城は「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の構成遺産のひとつで 島原半島の南部にあります

※もともとはこの地の大名であった 有馬氏が居城として築城しましたが 延岡に転封となったため 廃城となっていました

これからその原城跡に向かいます…

駐車場は 城内を突っ切った先の大手口にあります

こちらが大手門外にある駐車場

本丸まで 舗装された道ですが 少し歩く必要があります🐾🐾

※足の不自由な方などは本丸付近まで車で行くことが許可されています

坂道をのぼると大手門跡の看板がありました

原城は 三の丸・二の丸・本丸が直列につながる連郭式縄張りの構造です

本丸が常にお城の中心にあるとは限らないのですね(^_-)-☆

こちらが三の丸

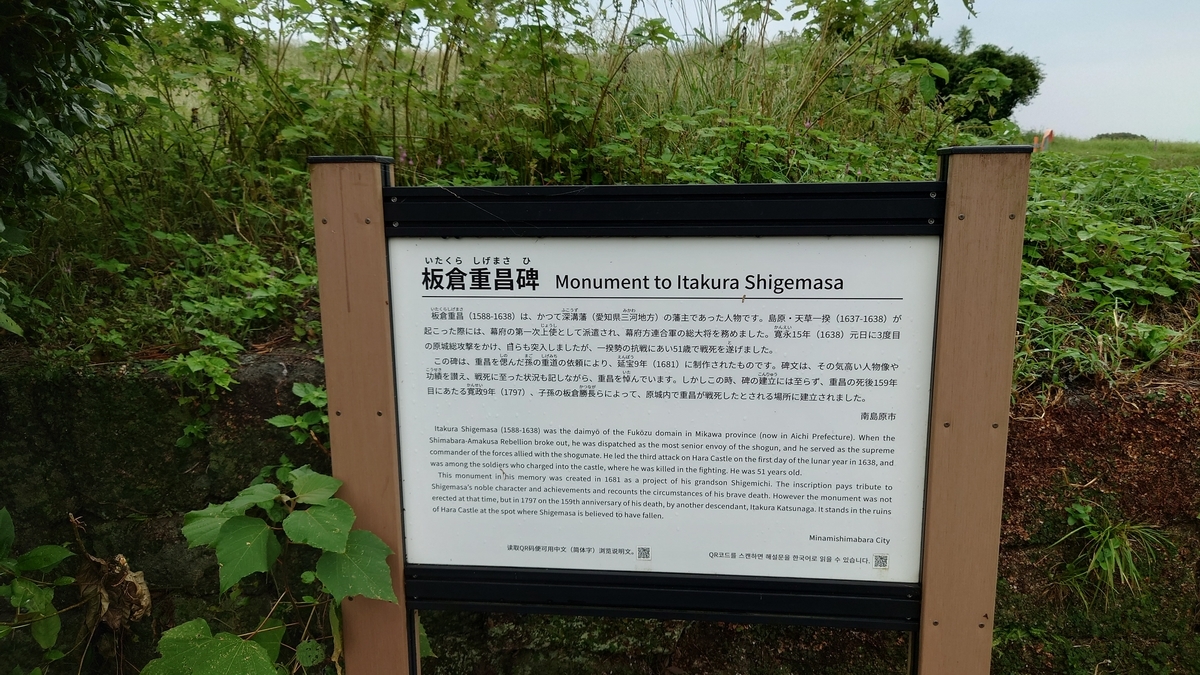

三の丸から少し下った所に 板倉重昌の碑がありました

板倉重昌は幼少の頃から徳川家康に仕えた近習で 大坂の陣にも従軍経験があることから 幕府軍の総大将として任ぜられました

しかし わずか1万5千石の 小大名である板倉重昌…

九州の大大名たちは言うことを聞かず統制がとれなかったそうです

そのため 幕府はあらためて知恵伊豆と呼ばれた老中 松平伊豆守信綱を大将として差し向けることとなりました

メンツ丸つぶれの重昌は功を焦り 突撃して眉間に銃弾を受け戦死してしまいました

総大将を討ち取った一揆軍はますます意気があがります

広大な二の丸は 8万㎡あまりありました

原城には一揆軍3万7000人が立て籠もっていたといわれています

広い城だけに 非戦闘員も含めて皆がこの城に入ることができました

けれどそれだけの人数が生活するには 全然補給が足りません

松平伊豆守がやってきた頃にはすでに海藻で飢えをしのいでいたそうです

原城は「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の構成遺産のひとつとして世界遺産✨に登録されています

ようやく本丸が見えてきました

本丸手前には空堀跡があります⤵

堀の底には 女性や子供が避難していたそうです

結局 籠城していた老若男女3万7000人は全員が戦闘と処刑で命を落としました(>_<)

生き残ったのは内通者であった山田右衛門作(南蛮絵師)ただ一人であったといわれています

こちらが本丸大手門跡

最大の激戦地であり おびただしい人骨が著しく損傷した状態で出土したそうです

当時を再現したVR画像が見られるとのことでしたが…

通信環境が悪くてダウンロードできませんでした^^;

すまきのもすまりんのも このまま凍ってしまいましたので 諦めました^^;

ぐるりと回りこんで…

こちらが本丸の虎口(入り口)です⤵

入ってすぐ左に「四郎家」の案内板がありました

このあたりで天草四郎が起居していたと伝えられています

天草四郎の像(当時16歳でした)

四郎の墓石

南島原市の民家の石垣の中に埋もれていたものを ゆかりの深いこの地に移したのだそうです

曼殊沙華が咲いていました…

本丸には十字架がたてられていました

沖に浮かぶ島は島原と天草の人たちが決起の相談をしたという湯島(談合島)

お地蔵さまのようなキリシタンの石像が見つめる先は…

四郎の故郷 「天草」の方角です

なんとも哀愁が漂っていますね…

次回は愛媛県にまいりまして

「鹿島」のグルメ&観光のお話です(^_-)-☆