城下町 萩は 水の都ともよばれるそうです

阿武川の三角州の上に立地し 堀や運河で区切られた町は水の恵みを受けてきました

維新の元勲の屋敷が残る情緒豊かな町並みも素敵ですが 川から町を眺めるのもまた違った趣があります(*^^*)

前半は 萩八景遊覧船のお話

後半は 旧厚狭毛利家萩屋敷と萩城登山のお話

シメにちょこっと...

萩城下の美味しいプリンのお店のご紹介です

ーーーーーーーーーー

萩八景遊覧船

萩城のすぐ近くに「萩八景遊覧船乗り場」があります

広い無料駐車場も完備されています(^_-)-☆

乗船料金: 大人(中学生以上)1200円

小学生以下 600円

3歳未満 無料

※12~2月を除き毎日運航されていますが 悪天候の場合は運休です

平日にも関わらず武家屋敷街には観光客がけっこうおられましたが ここはちょっと穴場のようです

すまりんたち以外には一人旅の女性だけの ほぼ貸切状態でした✨

救命着を着て乗船します

船着き場の川は 指月川(萩疏水)とよばれます

萩城のお堀のように見えますが 河口に砂州が発達して氾濫をおこしやすい橋本川の水を迂回させる治水対策として大正時代に掘削されたものだそうです

さて 出発です!

まずは17秒の動画からどうぞ(^_-)-☆

※音量にご注意下さい

ここから橋本川に出ます

↑ 左に見える常盤大橋の下をくぐって上流へと向かいます

このあたりは上級武士の館跡が並んでいます

藩主の別邸もあったそうです

さらに上流に遡ります

三の丸を区切るお濠の入り口が見えてきました

🔎奥に「平安橋」が見えています

城下町と三の丸を結ぶ三か所の総門のうちのひとつになります

岸辺に続く 白壁と松林...

左手には田中義一別邸がありました

ここでUターンします⛵

船頭さんが すまりんたちの写真を撮って下さいました

このあたりの景色が 萩八景のひとつ「玉江秋月」の風景のようです

「八景」というのは中国の瀟湘八景(しょうしょう はっけい)に由来します

瀟湘は湖南省一帯の地域で 洞庭湖とそこに流れ入る瀟水と湘江の合流するあたりです かつて楚の国の中心地として栄えた神話や伝説に彩られた土地で 古より風光明媚な水郷地帯として知られています

北宋時代に宋迪という人が瀟湘の八つの景勝を

山市晴嵐・漁村夕照・遠浦帰帆・瀟湘夜雨・煙寺晩鐘・洞庭秋月・平沙落雁・江天暮雪

として山水図に描いたところ この画題が流行し やがて日本にも伝わりました

毛利藩3代目藩主 毛利吉就公が お抱えの絵師・歌人・学者に命じて萩城下の佳景を選ばせ 以下の八景を定めました

上津江晴嵐 ・ 鶴江夕照 ・ 倉江帰帆 ・ 中津江夜雨 ・ 小松江晩鐘 ・ 玉江秋月 ・ 下津江落雁 ・ 桜江暮雪

橋のたもとのお堂は 玉江観音として知られる潮音山観音院の観音堂です

たしかに 風光明媚な景色ですね(*^^*)

赤いバスは 萩循環まぁーるバス

西回りコース(晋作くん)と 東回りコース(松陰先生)があります

右手に面白い形の山が見えてきました⤵

萩のシンボル「指月山」です

指月山の山頂が 後半でお話しする萩城の詰の丸になります

再び玉江大橋をくぐって...

遊覧船乗り場まで戻ってきました⤵

そのまま通り過ぎて...

こんどは日本海のほうに向かいます

正面に低い橋が見えてきました

通り抜けるために 屋根を下げます⤵

こちらは20秒の動画です

無事通過(*^^*)

正面に見える ソンブレロハットのような山は 笠山です

左手には先ほど登場した指月山が迫っています

指月山をぐるりと囲むように お城の石垣が続いています!

防長二州に押し込められたとはいえ さすがは大身の毛利家の居城です

スケールが違いますね✨

船頭さんがサービスで 操縦体験をさせてくれました!

すまりんは おっかなびっくり(笑)

すまきもすすめられたけど 自分は経験者だからと操縦体験を辞退...

釣りが趣味のすまりんの父は船を持っているのですが その流れで(笑)実はすまきも船舶免許を持っているのです(^_-)-☆

本当は 失敗したらカッコ悪いと思ったからかも(笑)

ーーーーーーーーーー

旧厚狭毛利家萩屋敷

遊覧船乗り場のすぐ先に 旧厚狭毛利家萩屋敷の長屋が残っています

毛利家には一門八家とよばれる家老の家柄がありましたが 毛利元就の五男 元秋を始祖とする厚狭毛利家もそのひとつでした

厚狭毛利家萩上屋敷は 萩城の真正面の一等地にあって4700坪の広大なものでした✨

同じ家臣でも萩城から4kmも離れた29坪かやぶき屋根の伊藤博文旧宅とは雲泥の差です

※過去に訪れた時の写真です

萩屋敷の母屋や庭園などは明治維新前後に解体され この長屋のみが残っています

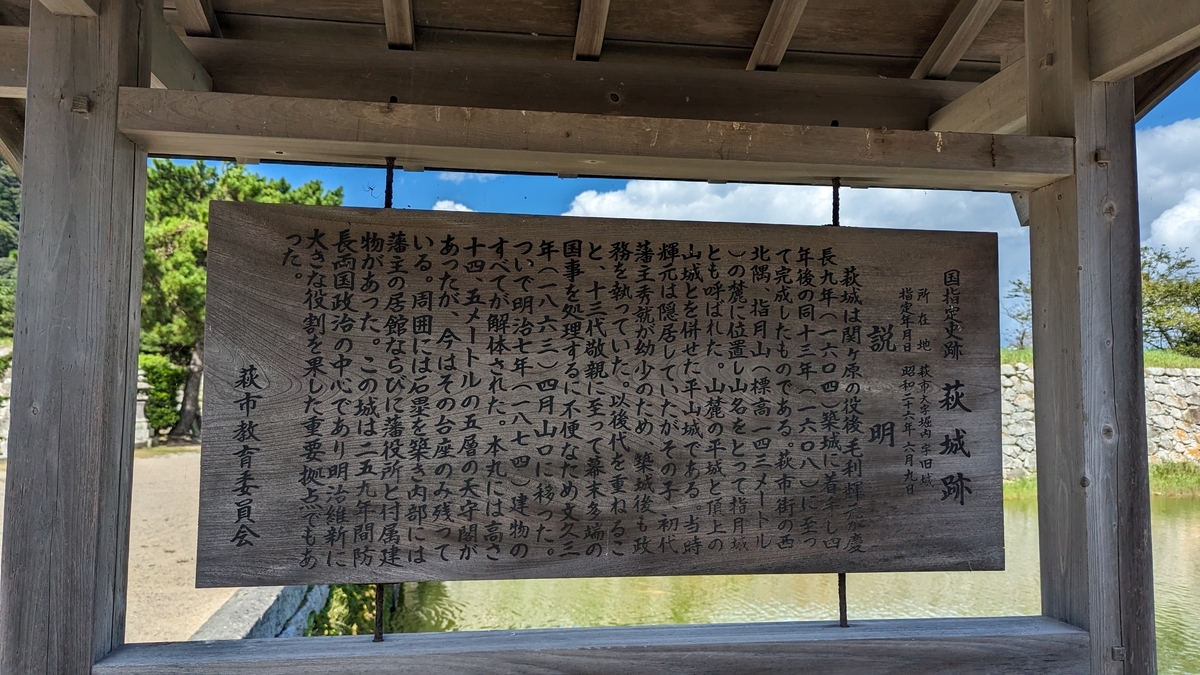

萩城のジオラマが展示してありました

誤解を恐れずに言えば...

萩は 函館に似て陸繋島(トンボロ)の砂州の上にできた町です

砂州を横断するように濠で区切って三の丸・二の丸と囲み ちょうど函館山にあたる「指月山」の麓を本丸とし さらに最終決戦地として指月山山頂に詰丸を設けた極めて防御能力の高い城といえそうです✨

萩城には白亜五層の天守がありましたが 明治7年に解体されてしまいました💧

こちらが大手口にあたる 二の丸南門です

正面玄関だけあって 石垣も立派ですね!

南門の桝形は 中央についたてのような石垣のある複雑な造りになっています

ここでも防御は手厚いですね...

二の丸に 萩焼の窯元がありました

萩焼は 若かりし頃のすまりんたちが初めて買った"焼き物"なので ちょっと思い入れがあるのです(^_-)-☆

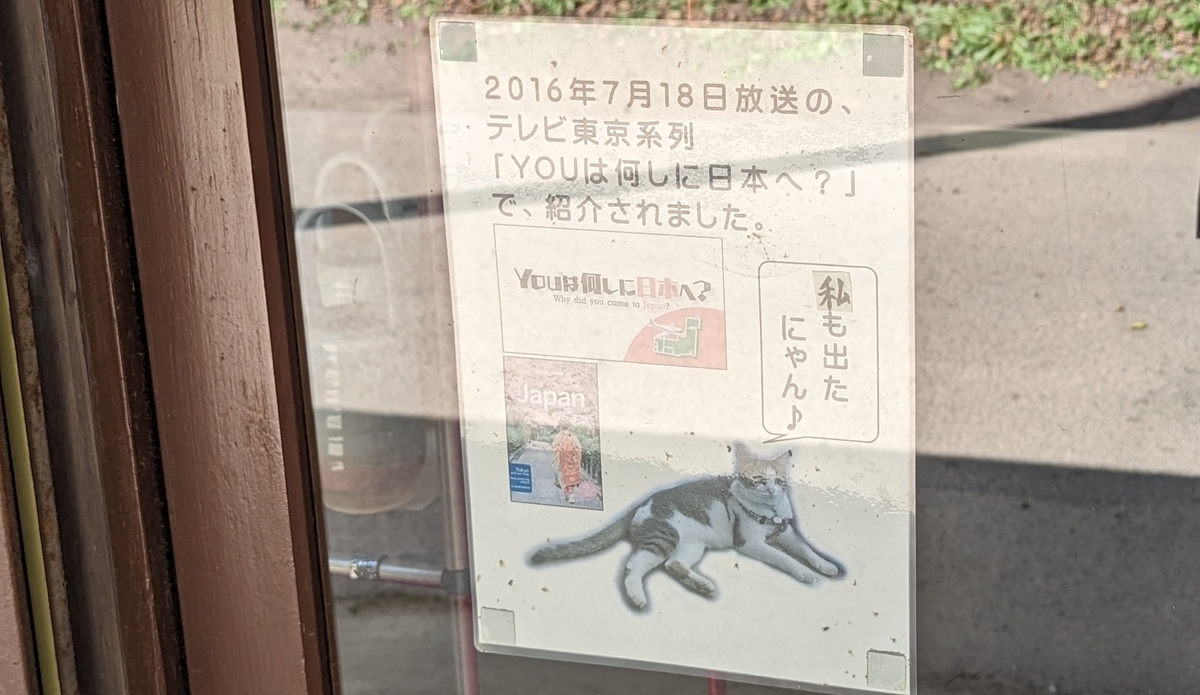

おや! お店の奥からネコさんが出てきました!

いらっしゃいにゃ!

有名なネコさんだったのですね💛

素通りするところでしたが せっかくなので ちょっとおじゃますることに...

店内には食器や花瓶などが並んでいましたが ネコさんがひっくり返したりしないのか心配になりました^^;

すまりんたちは 今回こちらの一輪挿しを購入しました⤵

一個は自分用で 一個は母へのお土産です(^_-)-☆

ネコさんは店内をパトロールしていますが 商品には見向きもしません

えらいですね(*^^*)

レジのカウンターから ジャンプ!!

とっても可愛いネコさんでした💛

さて 萩城に登ります🐾🐾

内濠にかかる極楽橋を渡ると いよいよ本丸になります

先ほどから天気が回復してきました(*^^*)

維新後に石橋になりましたが 江戸期には木橋で 有事にはすぐ落とせるようになっていたそうです

濠にせり出すように 扇の勾配の石垣が美しい天守台がそびえています✨

天守を壊さずに残しておけば 萩単独で世界遺産指定が狙えたかもしれません

※「明治日本の産業革命遺産」として長崎・北九州などと抱き合わせで萩市内の5つの史跡が構成遺産となりました

本丸門の桝形を抜けて🐾🐾

この階段は雁木坂とよばれるもので 城塁の上に駆け上がるためのものです

天守台までやってきました

この広場は天守背後の付櫓が建てられていたところです

天守台へはさらに階段を登ります

立派な礎石ですね✨

さっき渡った極楽橋が見えています⤵

さて これから指月山山頂を目指します(^_-)-☆

13:33 スタート

山頂までは730m

大した登山ではありませんが 草が茂っていて暑そうです^^;

前半は足場はそんなに悪くありませんでした

駐車場に戻るのが面倒くさくて 萩焼の花瓶を持って登るすまき

ちょっと急いでいたので ネコさんが出て来なかったら買ってなかったかも?

ネコさん 良い仕事をしていますね(笑)

ちょうど半分くらいまで来ました

山頂まで12分(350m) だそう...

こういう看板があるとありがたいですね(*^^*)

だんだんゴールが近づいてきました

猛烈な蚊の大群に襲われながら^^; 進みます🐾🐾

山頂の石垣が見えてきました(*^^*)

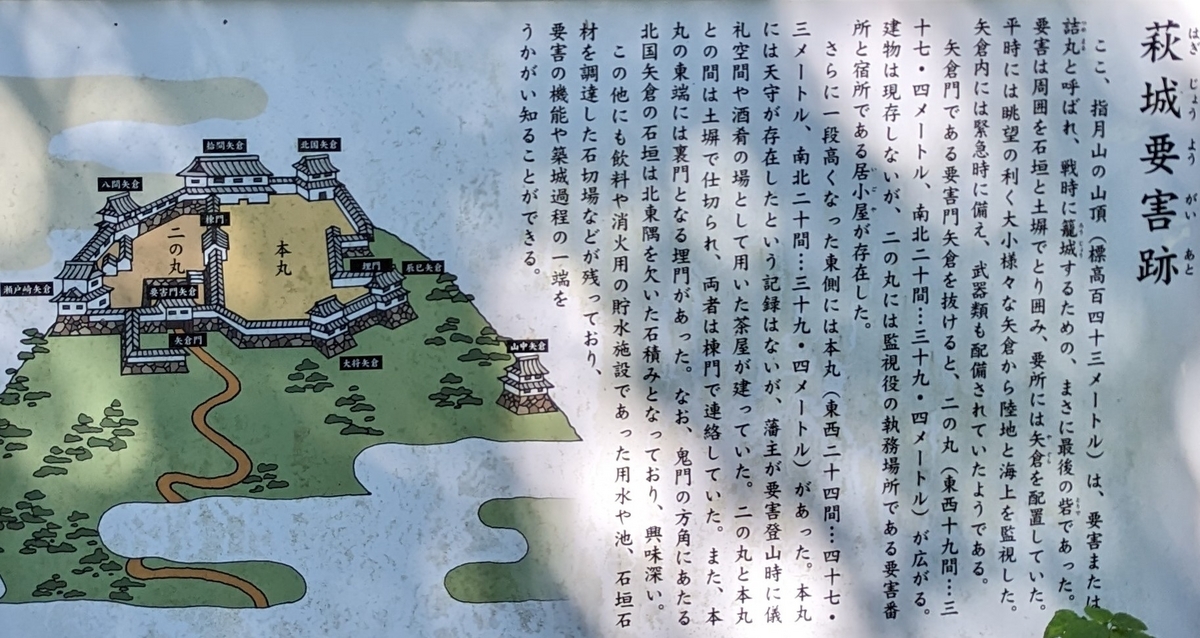

ここが萩城要害ともよばれる指月山山頂の詰丸跡です

13:50 到着🚩(登りの所要時間は17分でした)

入り口の要害門跡

小さいながら ここもちゃんと桝形になっています

やはり山城は冬に来るべきです^^; 草だらけです💧

本丸と二の丸があり 7基の櫓を備え ここ単独でも本格的な城郭としての機能がありました

江戸期を通じて常時6~7名の番兵が泊まり込んでいたそうです

ピンボケ^^;

水の手として 雨水を貯める貯水池がありました⤵

昭和40年に土塀の一部と共に復元整備されたものだそうです

樋があって 面白い遺構です

こんな山頂にどうやって石垣を運んだのかと思っていましたが…

あちこちに石を切り出すノミの跡が残されていました

山頂の石を割って石垣を組んでいたのでしょうか...

これは 何でしょうね...

向こうに視界の開けた所がありました

ビュースポットの案内(※西の方角を望んだ景色です)

向こうに見えるのは青海島でしょうか...

詰丸もいよいよアウトとなったら 裏の断崖を降りて舟で落ちのびることもできそうです

ミニボンビー(笑)のような"ヤブ蚊"にたかられ退散して山を下りました💨💨

ーーーーーーーーーー

木戸孝允の旧宅の近くに 萩ぷりん亭 があります

隣に無料駐車場がありました⤵

すまりんたちはちょっと離れた有料駐車場に車をとめてしまいました^^;

萩には猫が多いですね(=^・^=)

いろんなプリンが並んでいます

イートインの場合 カウンターとテーブル席があります

屋外でもいただくこともできますよ(^_-)-☆

メニュー

二人とも萩ぷりんパフェ(630円)にしました

ソフトクリームもプリンも濃厚...

でも 甘すぎず とっても美味しかったです(*^^*)

この後 「萩八景」のひとつ 鶴江夕照の見られるお宿に向かいました🚗

次回は

「萩八景 雁嶋別荘」のお話です(^_-)-☆