2019年「百舌鳥・古市古墳群 -古代日本の墳墓群」が世界文化遺産に登録されました

この地区には200基を超える古墳がありますが そのうち49基が世界遺産構成要素となっています

26基は大阪府羽曳野市と藤井寺市にまたがる古市(ふるいち)古墳群にあります

2つの古墳群は それぞれ約4km四方の範囲に広がり しかも距離が10km以上離れているので 49基全部の古墳を一筆書きに見て回るのはなかなか大変そうです

今回 すまりんたちは あえて

にチャレンジしてみました!

※基本は徒歩ですが 両古墳群間の移動は電車を利用し 古市古墳群内でも一度 電車を使いました (そのへんはお許しを...)

古墳の多くは敷地内に立ち入ることができないので 訪問認定のルールとして

「できるだけ古墳の名前が分かる案内板を撮影すること」

「天皇陵は拝所から見学すること」

の2点にしました

大阪駅≒梅田駅と同じで 大阪あるあるの"同場所別駅名"ですね

準急に乗って20分弱で「土師ノ里(はじのさと)駅」に到着

駅名からも古代を感じさせられる素敵な名前ですね✨

改札口正面にもすでに古墳が見えていますが ここは後ほどに…

7時37分 眩しい朝日とともにトライアルスタートです

祝 世界遺産登録の横断幕がありました

最初に向かうのは駅の北側にある「允恭(いんぎょう)天皇陵古墳」

仁徳天皇の第四皇子にあたる 第19代允恭天皇のお墓といわれていて

墳丘長230m 全国19位の大きさの前方後円墳です

柵の向こうに濠があって その奥に小山のような後円部が見えています

天皇陵はすべて 宮内庁書陵部の管理下にあり 敷地内への立ち入りは禁止されています

おそらく地方自治体が設置する案内板も 敷地内に設置することは許されないため ほとんどの天皇陵に案内板はありませんでした

ここでは後円部を望む位置に案内板がありました

『天皇陵は拝所から見学するルール』です

前方後円墳の天皇陵では前方部中央に向き合うよう拝所が設けられていますが 古墳の向きによってはぐるっと反対側まで歩かないといけません^^;

このルールは のちのち疲労が溜まったすまりんたちを苦しめました(笑)

允恭天皇陵の拝所の入り口は マップでは古墳の東からアプローチするように見えますが 実際には西を通る太い道から入るようになっていました

拝所は見えていたのですが柵に囲われて中に入れず 結局大きな古墳を一周するはめになりました^^;

允恭天皇陵 [1/49] 拝所にて…

考古学的には市ノ山古墳という名前ですが 宮内庁によって惠我長野北陵(えがのながののきたのみささぎ)として允恭天皇陵に治定されています

駅まで戻って…

改札から見えていた古墳に向かいます

鍋塚古墳[2/49] は公園として整備されていて 珍しく墳丘頂に登ることができます

鍋塚古墳は「仲姫命陵(なかつひめみこと)古墳の 陪塚(ばいづか・ばいちょう)」です

※陪塚は 近しい人や家臣を埋葬した墓と考えられていますが 武器や宝物のみを納めたものもあったようです☝

ちなみに向こうに見える小山が仲姫命陵古墳です👇

仲姫命は仁徳天皇のお母さんです(*^^*)

次に目指すのは 同じく仲姫命陵古墳の陪塚。。。

3つ並んだ小さな古墳です

路地の奥に雑木林のような山が見えています

この丘が八島塚古墳 [3/49] なのですが 説明板はありませんでした

古墳の南東隅に"仲津山(=仲姫命)陵陪塚"とだけ記された碑がありました

※宮内庁の管理で厳重に柵で囲われていたので望遠で撮影しました

お隣の中山塚古墳 [4/49]

こちらも説明板はなく 宮内庁の陪塚の碑だけがありました

そのまた隣の助太山古墳[5/49]

こちらの古墳は 南側にまわると説明板がありました!

以上 3つの古墳(陪塚)をまとめて「三ツ塚古墳」と呼ぶそうで この説明板にそれぞれの古墳名の記載がありました

世界遺産認定にあわせて公衆トイレや休憩所も整備されているようです

そして こちらがご本家の仲姫命陵古墳 [6/49]

先にも書きましたが仁徳天皇のお母さんのお墓で 考古学的には「仲津山古墳」と呼ばれます

宮内庁的には仲津山陵(なかつやまのみささぎ)として第15代応神天皇皇后の仲姫命の陵に治定されています

墳丘長290mで全国でも9番目の大きさを誇る巨大古墳です✨

仲姫命陵古墳の正面は公園になっていて美しい前方後円墳が横たわっていました

古室山古墳 [7/49]

墳丘に登ることができます

墳丘長150mの 中規模前方後円墳です

大王に次ぐ身分の人を埋葬した古墳と推定されています

ここまでに費やした時間はおよそ45分で 移動距離は約3.3km

古墳の数ではまだ七分の一です^^;

続いては下図の古墳を巡ります

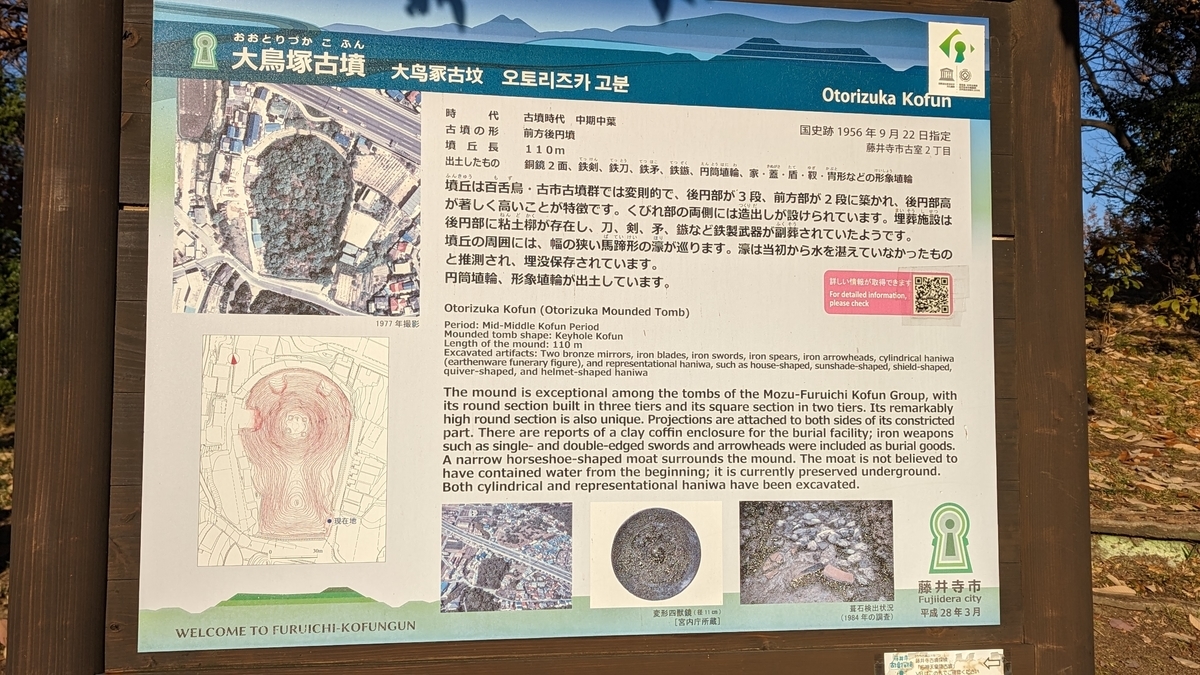

大鳥塚古墳 [8/49]

小さいですがこの古墳も陪塚を持っていて権力者の墓と推定されています

向かいに 応神天皇陵古墳 [9/49] の拝所への参道がありました

第15代 応神天皇の惠我藻伏崗陵(えがのもふしのおかのみささぎ)

考古学的には誉田御廟山古墳(こんだごびょうやまこふん)と呼ばれています

墳丘長は約425mで 仁徳天皇陵に次ぐ全国第2位✨ですが 古墳築造に使用した土の量は仁徳陵をしのぐ約143万㎥と推定される超巨大古墳です!

長い参道を進むと 山にしか見えない巨大な墳丘が現れました👀

とても人の手で築いたものとは思えません

三重の濠があって墳丘が遠い仁徳陵と比べ 応神陵の墳丘は迫ってくるようです

折しも朝日が輝き古市古墳群のハイライトを盛り上げてくれました✨

神武・崇神・応神と「神」のつく天皇の諡号には特別の意味があるといわれます

神功皇后が三韓征伐のために産み月を延ばして出産されたという応神天皇は八幡神そのものであるとされ 信仰の対象となりました

応神の子である仁徳の血筋は第25代の武烈天皇で途絶えますが その後を継いだ継体天皇は応神天皇の5世の子孫(来孫)とされ 現代につながる皇統の祖にあたるかたでもあります

おや?

吸い寄せられるすまりん

おはようにゃ♡

参道の脇にあるこの茂みも 実は古墳です

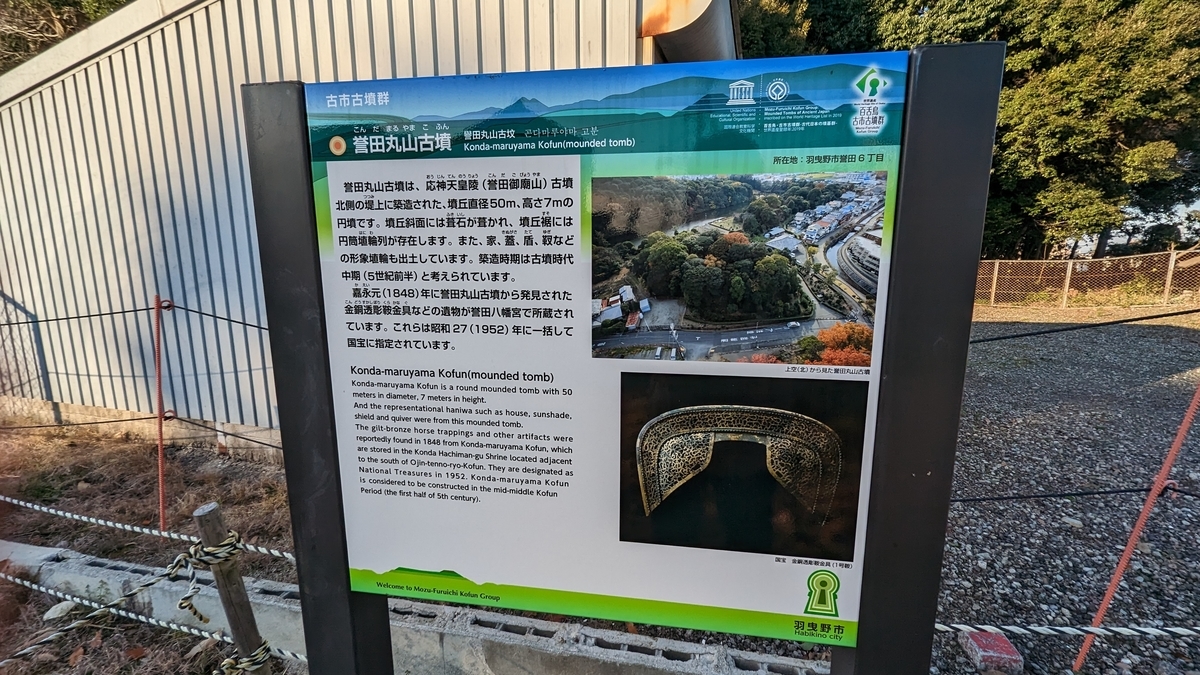

誉田丸山古墳 [10/49] は応神陵の陪塚です

反対側に 説明板がありました

国宝 金銅透彫鞍金具✨はここから出土したのですね

応神陵をぐるっと廻っていきます🐾🐾

テニスコートの敷地みたいで入るのに躊躇しましたが 公園として開放されていました

人工芝の真ん中の丸い膨らみは古墳をモチーフにしているようです

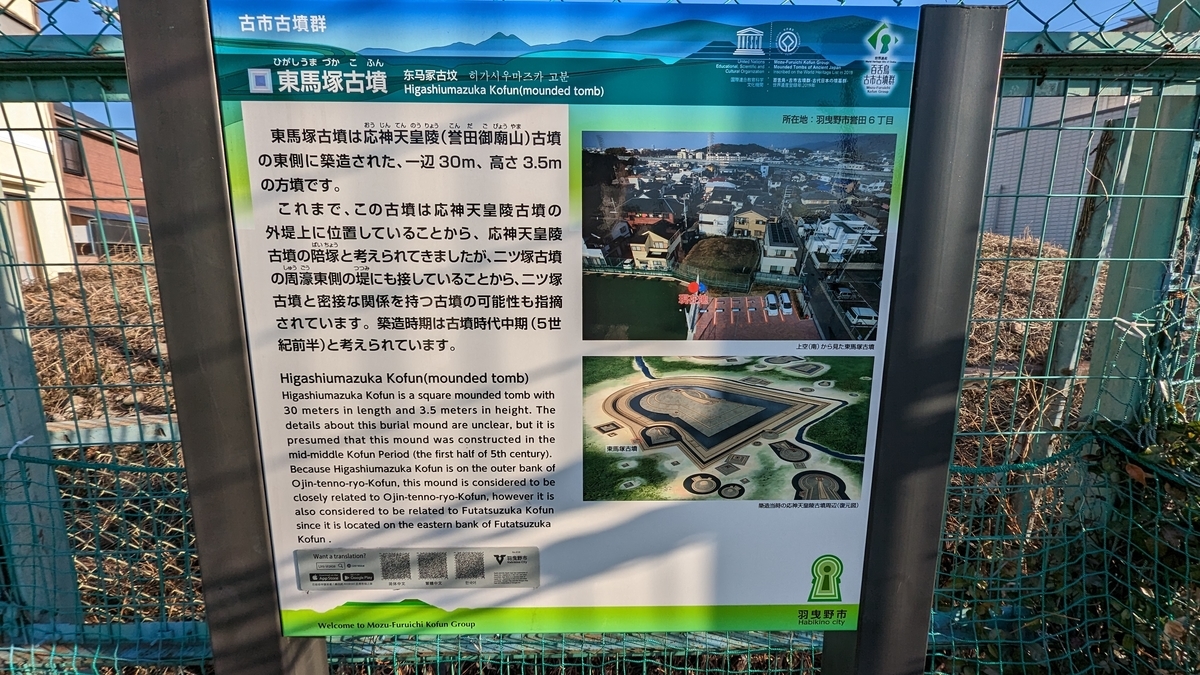

中に入って右手にあるのが東馬塚古墳 [11/49]

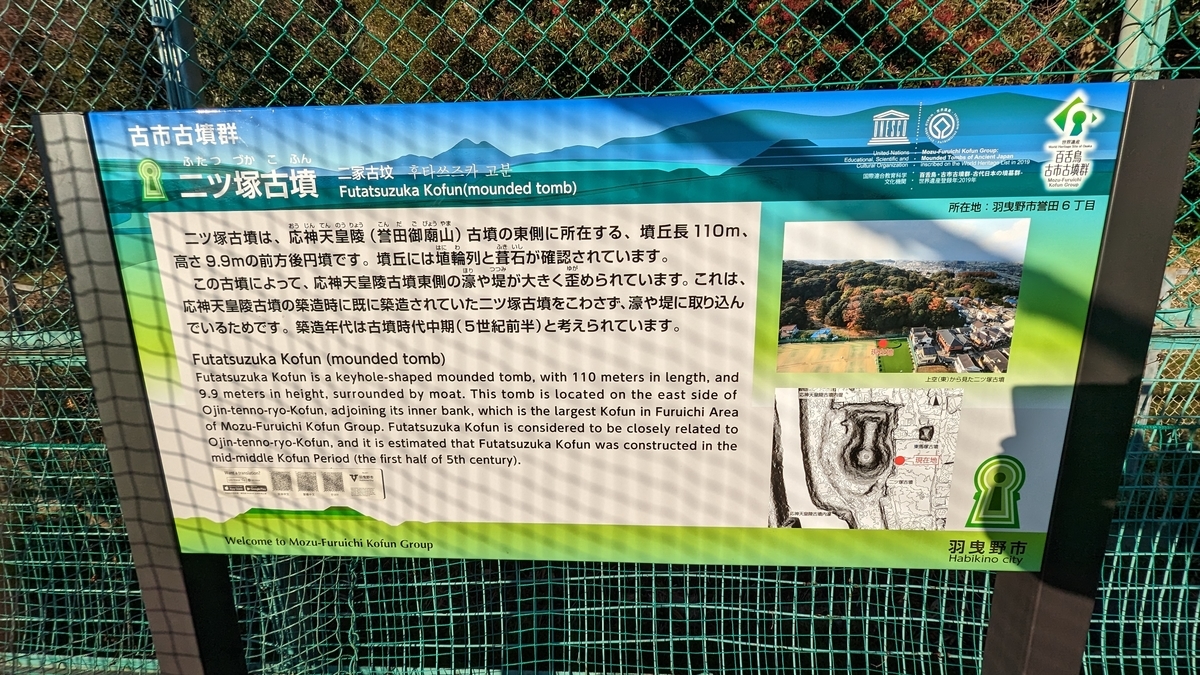

正面に見えるやや大きな古墳は 二ツ塚古墳 [12/49]です

応神天皇陵はもともとあったこの二ツ塚古墳を壊さないように築造されたので 外堤が歪んでいるのだそうです⤵

一回り小さくするとか 別の場所に…なんてことにはならなかったのですね

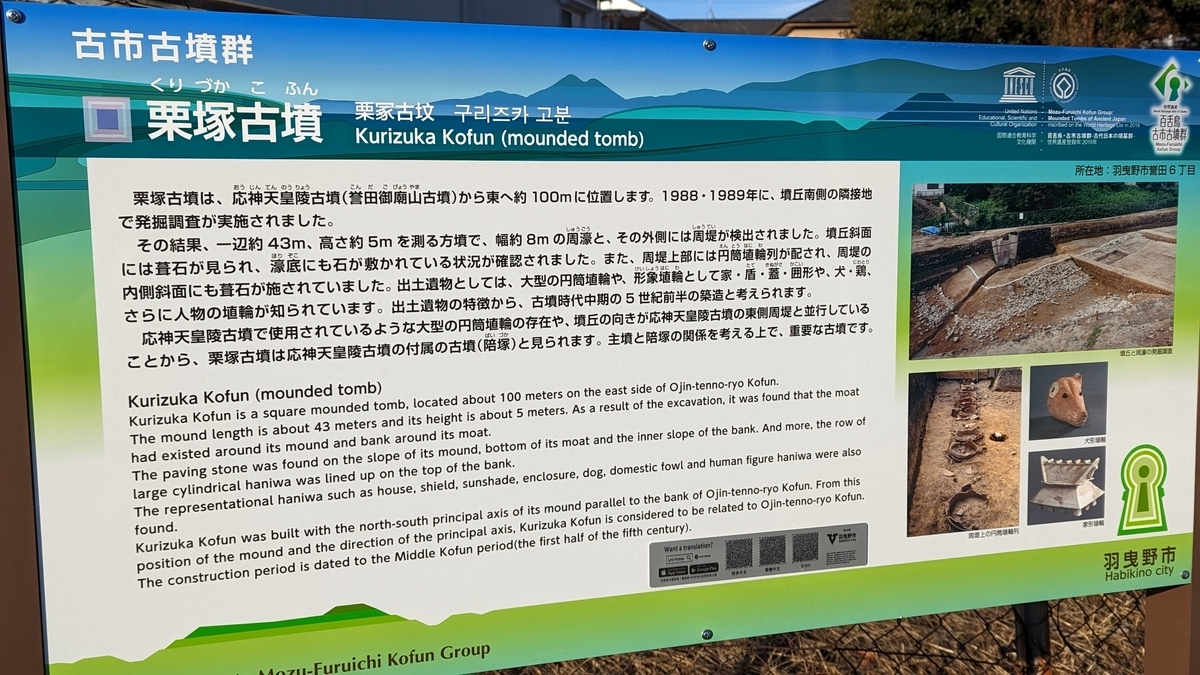

栗塚古墳 [13/49]

誉田八幡宮の境内を通り抜けました

御祭神は応神天皇

御陵前に作られた神廟を起源としていて 最古の八幡宮なのだそうです

現在の社殿は 豊臣秀頼が片桐且元を奉行として再建させたもので 大坂夏の陣で中断していましたが 江戸期に完成したのだそう

江戸時代にはここから 御陵の後円部頂まで石段で登れたそうです

応神天皇陵の東側から西側へ…🐾🐾

左側の森が 東山古墳 [14/49]のはずですが…

一周まわってみても石碑も看板も一切ありませんでした

気を取り直して 次の古墳へ🐾🐾

はざみ山古墳 [15/49]

濠を持つ前方後円墳ですが 後円部の濠は埋め立てられて草地になっています

公園になっている野中宮山古墳(世界遺産構成要素ではありません)を通り抜けます

住宅街の中にたたずむ 野中古墳 [16/49](※次の墓山古墳の陪塚です)

墓山古墳 [17/49]の濠端に出ました

ここらで記念撮影📷

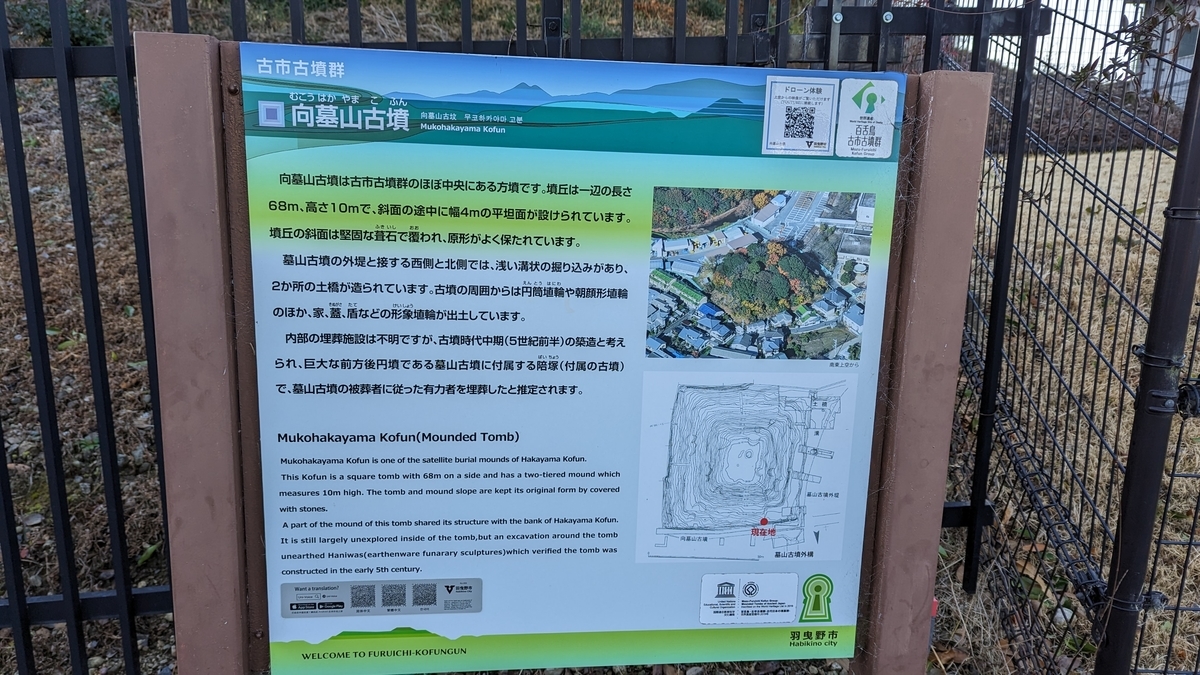

隣にある 向墓山古墳 [18/49]も墓山古墳の陪塚です

羽曳野市役所の裏にあるこの古墳には羽曳野市文化財展示室が併設されて 付近の古墳から出土した埴輪などを見せてもらえるのですが 開館は10時からでした

冬の季節… ゆっくりしてしまうと日が暮れるので先を急ぐことにします

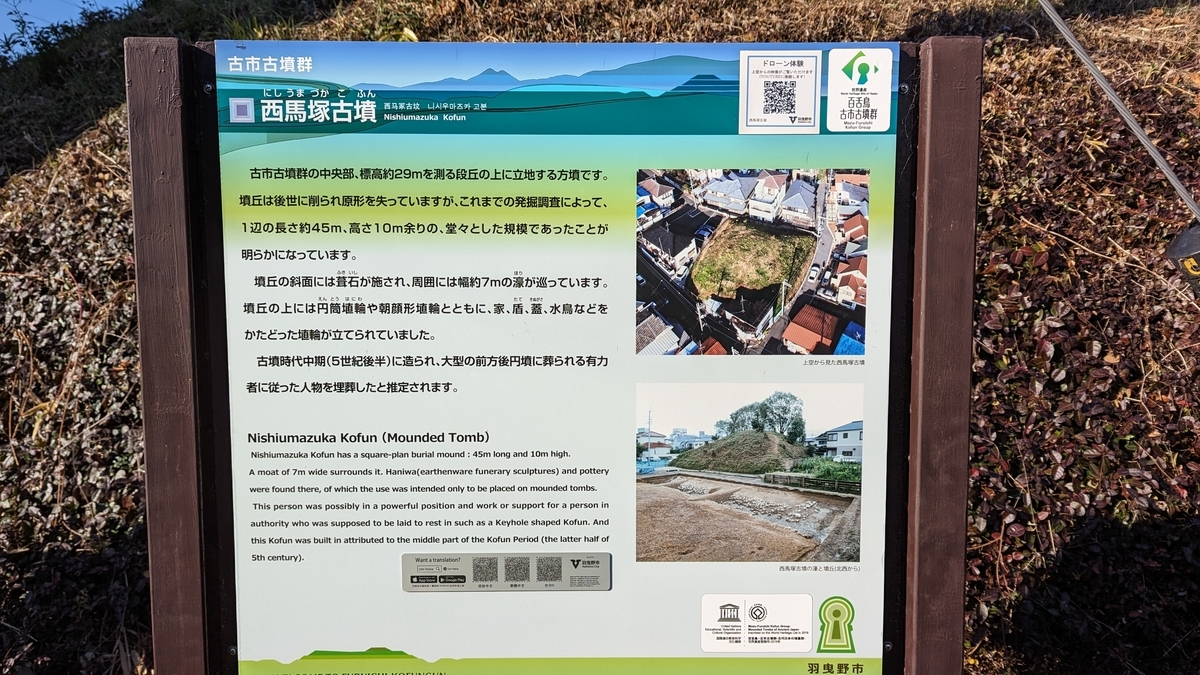

こちらも墓山古墳の陪塚 西馬塚古墳 [19/49]

先ほどの墓山古墳 [17/49]の前方部に出てきました

墳丘長225mで古市古墳群では5番目の大きさの立派な前方後円墳ですが…

この墓山古墳自体が応神天皇陵の陪塚に治定されていて宮内庁の管理下にあります

こちら側にも説明板がありました⤵

ここまでの所要時間は2時間17分 移動距離は7.8kmです

残る古墳は30基…

お次はこのゾーンへ🐾🐾

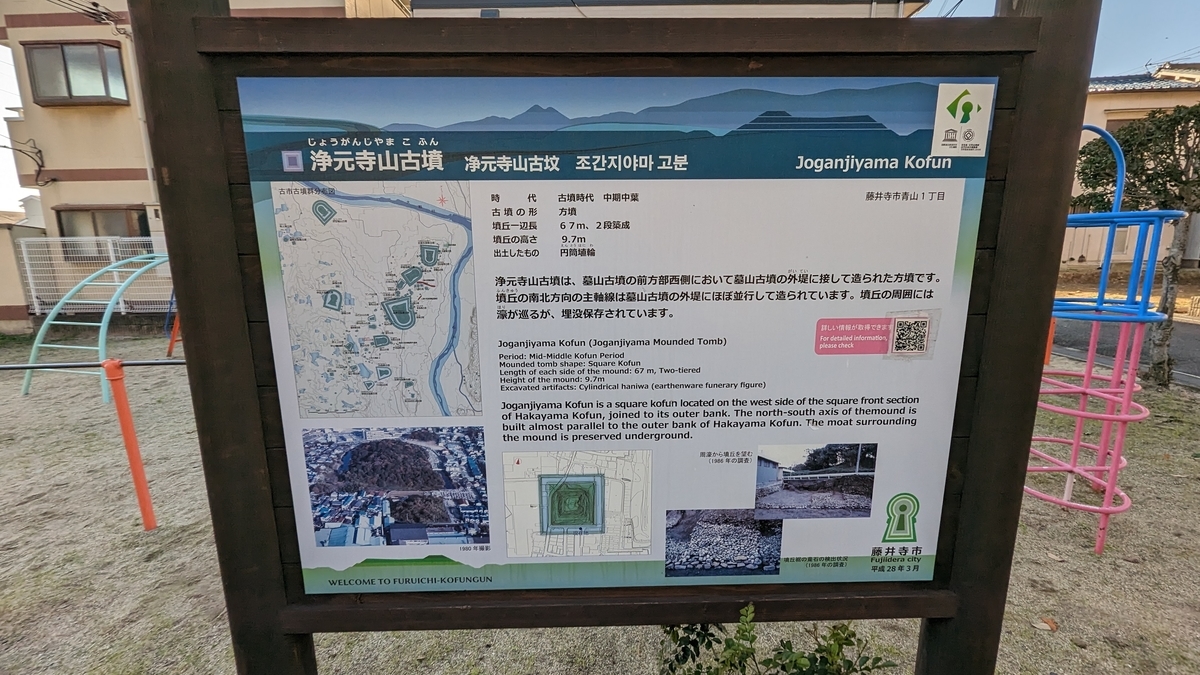

こちらも墓山古墳の陪塚 浄元寺山古墳 [20/49]

でも墓山古墳が応神天皇陵の陪塚なので"陪塚の陪塚"になってしまいますね

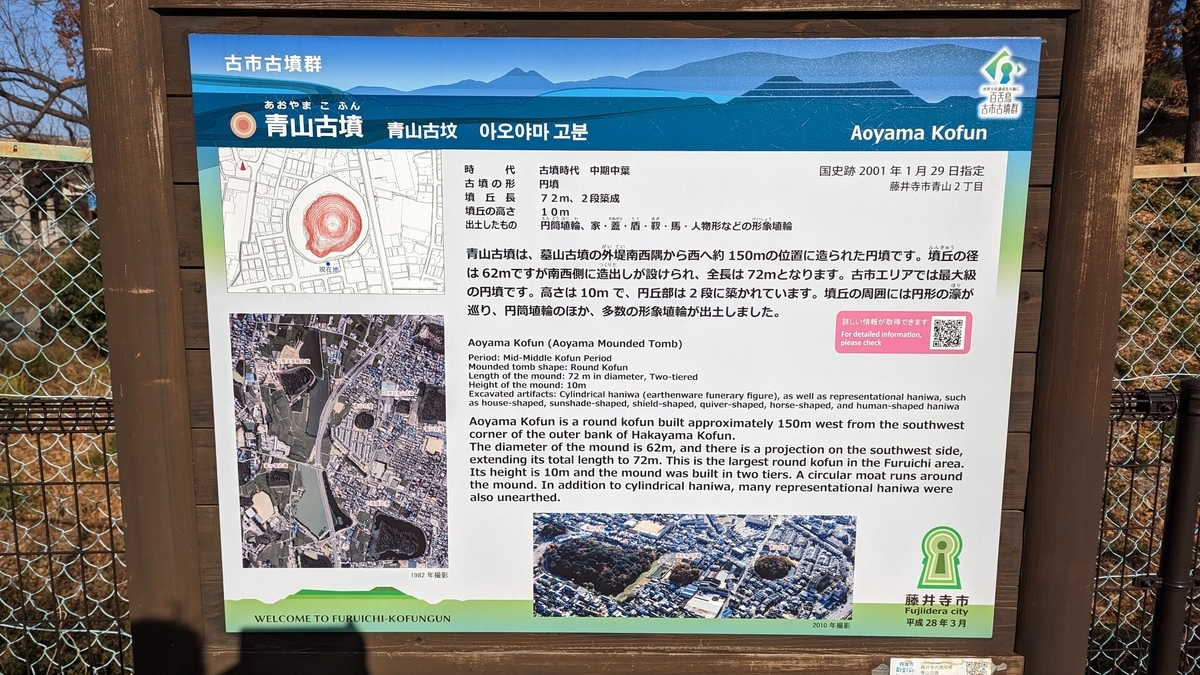

青山古墳 [21/49]

円墳に造り出しがついたホタテ貝型の古墳です

ため池を巡る遊歩道に水鳥がたくさんいました

追っかけっこ?

釣りをするおじさんの横に…

釣り竿の先を見守るサギ

釣れたらちょうだいね!

ね!

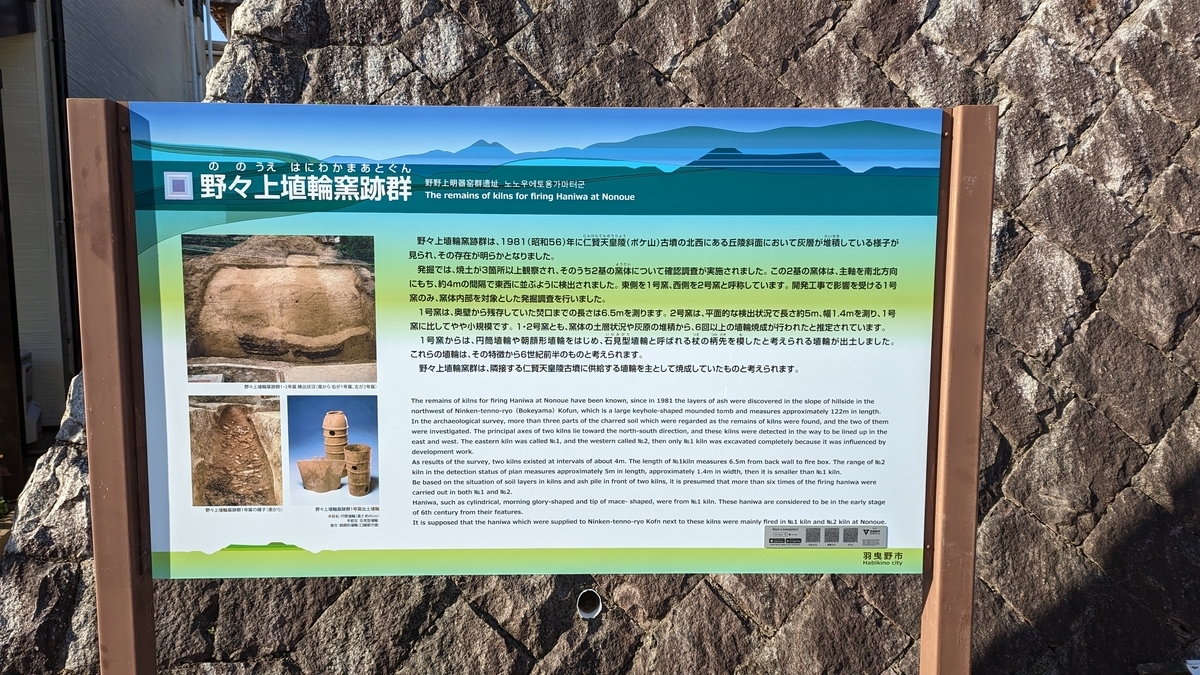

埴輪を焼いた窯跡の説明です

これだけ古墳があると 大量の埴輪が必要になったことでしょう

第24代仁賢天皇の御陵

構成遺産ではありませんが ルート的に近いので見学しました

峰塚公園の中にある峯ケ塚古墳 [22/49]

説明板が二か所にありました

ちょっと早いけど お昼休憩をしようと思います

公園の隣にある「パティスリー フラワー 竹内街道軽里店」

カフェは9時半からですが ランチは11時からです

お目当てはこちらの古墳カレー ⤵

店内にはパンやお土産物などが販売されていました

美味しそうなメニューがいっぱいありましたが…

ブレずに古墳カレーを…

ランチ営業はまだ始まったばかりです

こちらが古墳カレー✨世界遺産登録記念メニューです

窓に近い席で並んで食べました

ため池越しに白鳥陵古墳と二上山が見える特等席✨

古代史ファン(すまき)にはたまらないロケーションのはずです

ちなみに こちら普通盛りで950円

注)大盛の場合 ごはんは古墳型ではないそうです^^;

子供向けに甘いのかなぁなんて思っていたら けっこう辛くて♡

すまきにも満足のボリュームでした✨

おなかを満たして ウォーキング再開です🐾🐾

ため池に鵜が三羽…

道路脇すぐにある清寧天皇陵(※構成遺産ではありません)

第22代の清寧天皇は"白髪天皇"とよばれ生まれながらに白髪だったそうです

アルビニズム(先天性白皮症)だったと考えられています

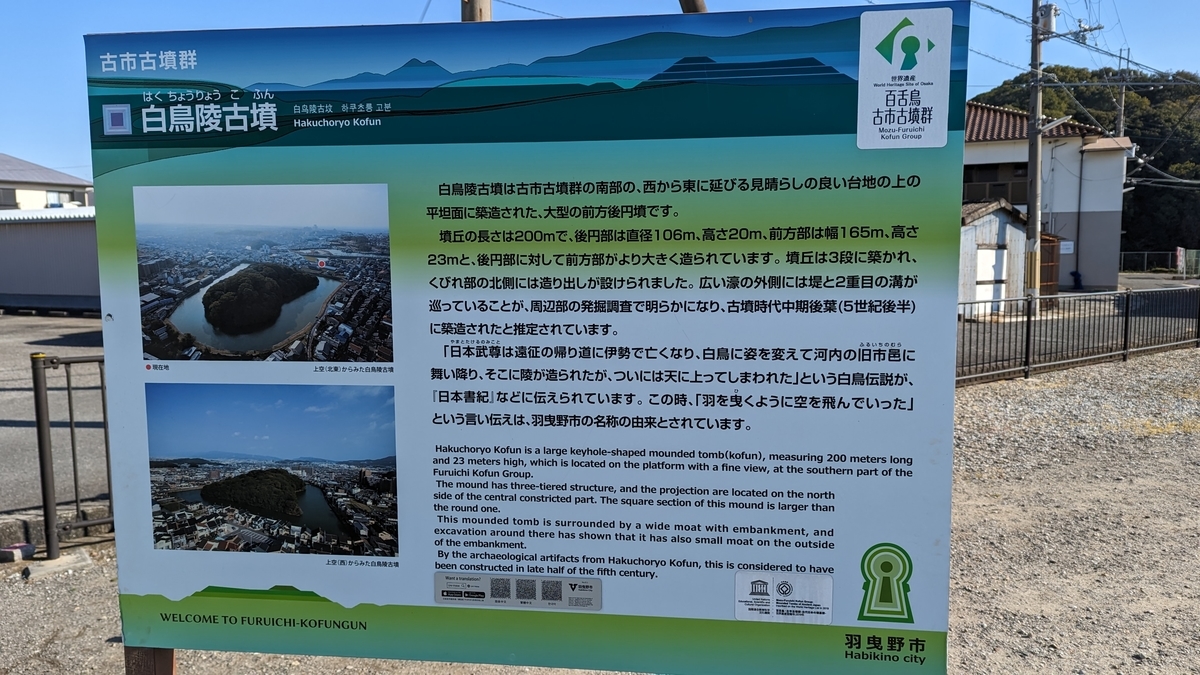

白鳥陵古墳へ向かいます🐾🐾

白鳥陵古墳 [23/49]は日本武尊(やまとたけるのみこと)の白鳥陵(しらとりのみささぎ)として宮内庁の管理下におかれています

考古学的には軽里大塚古墳(かるさとおおつかこふん)と呼ばれ 古市古墳群では7番目の大きさの前方後円墳です

東国征討を終えて疲れ果てた日本武尊(やまとたけるのみこと)は 帰路の途中 三重県の能褒野で亡くなったといわれています…

魂は白鳥となって故郷を目指し 奈良県御所市の琴引原で羽を休めたのち ここ古市に降り立ったそうです

このため日本武尊には能褒野・琴引原・古市の三か所に御陵があります

古市に降り立った白鳥は やがて羽を曳くがごとくに天高く飛び去ったといわれます

羽曳野市の名は それがもとになってつけられたそうです

飛び去った白鳥が最後に香川県に行ったという伝説を以前にご紹介しました

歩道橋にいるのはアオサギでしょうか

実は 訪問していない古墳があと3つ残っています^^;

効率よく回ることを優先したため とばさざるを得なかったこれらの古墳を訪れるため (予定通り)電車を使いました🚃

現在時刻は11時41分で ここまでの移動距離は11.9km です

大変長くなりましたが もう少しだけお付き合いいただければ幸いです(*^^*)

古市駅から3駅戻って 藤井寺駅に到着

古市古墳群の残り3基を拾っていきます

藤井寺の古い街並みを抜けて...

最も北にぽつんと離れた津堂城山古墳に向かいます🐾🐾

こちらが 津堂城山古墳 [24/49]

津堂城山古墳は墳丘長208mの大きな前方後円墳で 古市古墳群の中で最古と言われています

二重の濠があったこともわかっていますが濠は埋め立てられて畑になっていました

そして 後円部は津堂八幡神社の境内になっていました

室町~戦国時代にかけて墳丘を利用した城郭(小山城)が築かれました

河内守護の畠山氏や 畿内を支配した三好氏の支配下にあったようです

明治時代 後円部から竪穴式石室と巨大な長持形石棺が発見されたそうです

隣接する「史跡城山古墳ガイダンス棟 まほらしろやま」

石室の天井部分の石と石棺の複製が展示されていました

こちらが古墳の「前方」部です

歩いて登ることができました

栴檀(せんだん)の実でしょうか… たくさんありました

こちらが「前方」部の頂上!

次の古墳は 藤井寺駅の反対側にあります

疲れ気味の足に鞭打ってずんずん歩きます🐾🐾

鉢塚古墳 [25/49]

上まで登れますが 見るだけで充分…

古市古墳群のトリ✨ 仲哀(ちゅうあい)天皇陵が見えてきました!

けど 見えているのは「後円」部で 拝所のある「前方」部は向こう側です^^;

自分たちで決めたルールに従い 濠の周囲をぐるっと歩きます🐾🐾

大きな古墳がうらめしい…

仲哀天皇陵古墳 [26/49]

宮内庁の呼称は恵我長野西陵(えがのながののにしのみささぎ)

考古学的には岡ミサンザイ古墳と呼ばれ本当の被葬者は雄略天皇では?という説もあるそうです

※ミサンザイ は 陵(ミササギ)が訛ったものと考えられています

まわりのかたが有名すぎますね✨

背が高くカッコいい人だったそうですが

『神託を無視したために神の怒りに触れて急死した』と 記紀に記されています

仲哀という変わった諡号ですが…

「仲」は次男の意味 「哀」は若くして急死したことを表すそうです

ーーー続🐾🐾